《金城公主》

编者的话

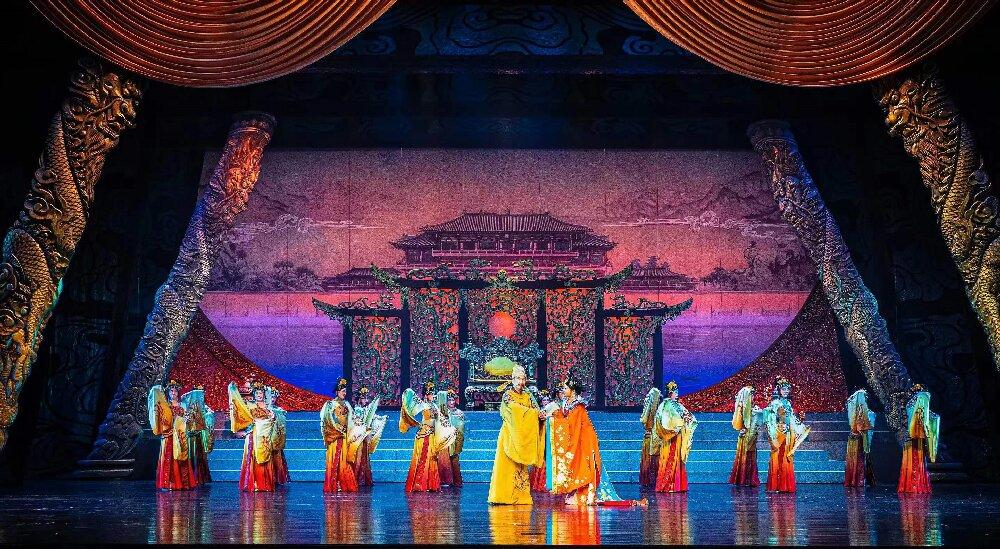

唐中宗显龙四年(公元710年),大唐又一位宗室公主——金城公主,追随文成公主的脚步,远嫁高原,和亲吐蕃,为唐蕃交往、交融作出了巨大贡献,巩固了文成公主进藏后的唐蕃“舅甥之盟”。5月24,由青海省藏剧团·黄南藏族自治州民族歌舞剧团历时三年完成筹备,以唐代金城公主远嫁吐蕃的历史背景为故事主线的大型安多藏戏《金城公主》在西宁成功首演。

本期“文化”特推出专版,刊发我省作家、评论家龙仁青、詹斌、冯晓燕和祁发慧的评论文章,带领读者一起感受民族文化的特色魅力和深厚底蕴,品味一场独特的文化盛宴。

◆恢弘大气的安多藏戏

◆荡气回肠的历史佳话

◆汉藏一家的典型形象

◆震撼人心的审美感受

◆独具匠心的文化盛宴

氤氲在藏戏里的家国情怀

龙仁青

看完藏戏《金城公主》,沉浸在这台气势恢宏的藏戏所带来的感悟和回味之中,不禁想起了青海省藏剧团·黄南藏族自治州民族歌舞剧团致力于安多“南木特”藏戏的传承与发展,五十余年来所走过的追求与探索之路,虽然历经曲折坎坷,但回忆中最为色彩斑斓的,依然是他们所取得的辉煌成绩。

早在20世纪80年代初,一台名为《诺桑王子》的藏戏一度风靡全省乃至整个涉藏地区,“黄南藏戏”的盛名便是从那时候起传播开来,享誉国内外的。可以说,这台藏戏,就像是一朵在春风里绽放的格桑花,盛开在黄南州热贡大地的乡土之上,从舞美、唱腔、表演等方面散发着浓郁的民间藏戏色彩。安多“南木特”藏戏从十八世纪以来,形成并流行于我省黄南热贡地区及甘肃拉卜楞地区,是西藏“拉姆”藏戏在安多地区逐渐本土化,并逐渐形成独立风格的一种藏族民间戏剧形式,这种戏剧形式在黄南热贡地区广为流传,有着深厚的民间文化基础,许多民间自发的演出团体活跃在这里的牧场和乡野之上,每每在传统节日或是农闲季节,他们就以自己的村落为单位,进行表演,深受当地群众的喜爱和欢迎。演出的剧目,基本以藏族“八大藏戏”为内容,具有固定的表演程式,但在具体呈现上也不乏随机应变的即兴表演,灵活、风趣,很接地气。《诺桑王子》便是基于这样的民间基础,在黄南第一代“南木特”藏戏传承人多杰太等艺术家的努力下,结合现代戏剧舞台表现形式,从民间搬上了文艺舞台,取得了巨大的成功。

歌舞藏戏《诺桑王子》虽然在形式上借助声光电的现代戏剧舞台,是安多“南木特”藏戏首次从民间走上歌舞剧院的一种成功尝试,但在内容上,《诺桑王子》依然取材于传统的“八大藏戏”,这给安多“南木特”藏戏的传承者留下了更多尝试、创新和突破的空间。而青海省藏剧团·黄南藏族自治州民族歌舞剧团也从此走上了一条不断尝试、不断创新、不断突破,实现藏戏现代化的路子。期间,他们先后推出了《苏吉尼玛》《意乐仙女》《香巴拉的祝福》《热贡神韵》《藏王的使者》《松赞干布》等现代藏戏,这些藏戏的创作和演出,逐渐从“八大藏戏”等民间藏戏传统中离析开来,开始了更为大胆但又脚踏实地的尝试、创新和突破。

民族风情歌舞集《热贡神韵》集歌舞诗画等为一体,吸纳热贡民间原生态的舞蹈、曲艺、宗教音乐等元素,对流行于黄南地区的“六月会”於菟表演、热贡唐卡绘塑艺术、石经刻造艺术等进行了全新的视听展演,演出后好评如潮。可以说,这是安多“南木特”藏戏在传统藏戏基础上,借助更多的现代舞台表现形式,对黄南热贡地区独具色彩的地域文化表达了深沉的热恋之情,是对故土、亲情等“家”的理念的一次真情回望和敬意。

从大型历史藏戏《松赞干布》开始,青海省藏剧团·黄南藏族自治州民族歌舞剧团打开视野,把目光从故土伸展开来,伸展到了深厚、深邃的历史内里。这台藏戏,着眼于松赞干布这样一个伟大历史人物风云翻卷的历史过往,有血有肉地塑造出了松赞干布、文成公主等一系列历史人物的同时,把一种非本土地域,却又和本土地域深深关联的历史家国情怀表达了出来,重现壮阔的历史画面,赞颂祖国和平统一,各民族和谐发展,由“家”而有了更为广远的“国”的深意。

藏戏《金城公主》则另辟蹊径,从千百年来的汉藏民族一家亲的交往历史中,打捞出一段并不为许多人所知的历史事件,紧紧围绕金城公主这一人物,讲述金城公主顾全大局,化解矛盾、促进民族团结、坚固唐蕃友谊的故事。当这一段曲折的历史故事在舞台上逶迤展开,一缕深浓的家国情怀便氤氲开来,不但细腻地塑造了金城公主充满个性色彩的形象,也呈现出了继文成公主后,第二个远嫁吐蕃的金城公主波澜壮阔的一生,以一段历史佳话在舞台上勾勒出了一幅宏伟的画卷,给观众展示了安多“南木特”藏戏更为广阔的视野。

非遗中的藏戏《金城公主》

祁发慧

青海省藏剧团·黄南藏族自治州民族歌舞剧团历来以推陈出新、改革创新闻名于藏戏表演界,自20世纪80年代起先后创作排演了藏戏剧目《诺桑王子》《意乐仙女》《鹿女》《藏王的使者》《金色的黎明》《纳桑贡玛的悲歌》等,这一系列优秀的剧目不仅传承了藏民族丰富深厚的舞乐传统,而且激活了藏戏传统在当代的创新与发展。近日,青海省藏剧团·黄南藏族自治州民族歌舞剧团再次推出三年倾心力作大型安多藏戏《金城公主》,这部以历史题材为背景的剧作,在非物质文化遗产大放异彩的新时代,不失为赋予安多藏戏崭新面貌和时代内涵的代表作。

作为大型历史剧,《金城公主》以真实历史为依据,汲取民间故事和民间说唱,用诗化的语言讲述了金城公主进藏,唐蕃缔结姻亲,坚固友谊,赓续友好的故事,塑造了具有政治智慧的赤玛伦、迎难而上的金城公主、立足会盟的赤德祖赞、忠义尽瘁的德桑玛和杨矩、叛臣拉拜波和那囊尚等性格鲜明的人物形象。序幕和尾声之外,剧作共有六幕,其中第一幕讲述唐中宗决定送金城公主进藏;第二幕讲金城公主进藏途中赤玛伦力挽狂澜罢黜拉拜波;第三幕中以赤玛伦为首的吐蕃君臣及民众举行盛大仪式欢迎金城公主,为赤德祖赞和金城公主举行婚礼大典,赤玛伦为完成诺言将那囊萨许配给赤德祖赞,临终前拿出玉镜交予金城公主,唐蕃盛世显于镜中;第四幕中金城公主在吐蕃发展民生,可惜孕中遭人陷害流产,那囊尚在边境反叛,那囊萨入狱,德桑玛交出密旨后抽刀自刎;第五幕中那囊尚自刎,金城公主与那囊萨不计前嫌相拥而泣,携手寻回世尊像;第六幕金城公主身患重病仍不忘吐蕃百姓和唐蕃会盟,拿出玉镜回望故土。

就整部剧作而言,戏剧冲突明显且张力十足,以现实主义的创作手法,树立了藏汉一家亲的典型形象,比较真实地反映了唐蕃和亲会盟时复杂的政局,以及文成公主、金城公主进藏后将汉文化带入吐蕃的客观事实。玉镜这一意象的出现,则表现出浓郁的浪漫主义气息和瑰丽的传奇色彩,第三幕出现的玉镜不仅将整个故事推向高潮,也为第六幕第二次出现玉镜埋下伏笔,对整个故事而言,玉镜的象征意义和隐喻意义则大于戏剧本身的冲突。鉴于现实主义和浪漫主义结合的创作手法,《金城公主》兼具传统藏戏悲喜剧的特色和正剧特点,开场与结尾在司鼓雄劲的敲击声中将六幕剧作收拢,偏向抒情的叙事策略中穿插丰富多彩的艺术表演,京剧的台步动作和极具唐代舞乐形式的舞台风貌是这部剧作最大的特色之一。此外,人物性格在配合故事情节的大段唱词中展现得淋漓尽致,不论是藏语的舞台唱词还是汉语的脚本,语言朴素清新,节奏明快,抒发了刚健、豪放的情感,也增强了诗情韵致和哲理思考。当然,大气精妙的舞美设计也为剧作增色不少,在此意义上,《金城公主》已不单单是传统意义上的藏戏表演,而是一种综合性的戏剧文化形式和现代藏族审美文化的表征。

传统藏戏作为民间文化的集大成者,是一个包罗万象的文化系统,集多民族多文化之精粹与美为一体。在当下,藏戏表演作为一种艺术形式和审美方式,则展现出非遗文化及其美学价值。《金城公主》作为国家艺术基金2022年度舞台艺术创作立项资助项目,充分体现出中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,是非遗文化在新时代焕发的新活力和新可能。

以“四美”展现和亲的历史价值和人物形象

詹 斌

大型安多藏戏《金城公主》以唐朝开元年间金城公主远嫁吐蕃为主线,续写继文成公文之后第二次联姻和亲的盛大历史事件,着力演绎其在“四夷居中国”和推动形成中华民族共同体意识中,促进民族团结,赢得人民群众爱戴和敬仰的历史故事。

历史和盛之美。该剧从根本上讲,是一个和亲故事。和亲是历史上处理中原王朝与边疆民族关系的一种重要方式,对中华民族的发展中有着重要的影响。和亲最早可以追溯到春秋战国时期。《吴越春秋·夫差内传》:“﹝吴王﹞不意颇伤齐师,愿结和亲而去。”中国历史上最伟大的和亲,继昭君出塞之后,就是唐代文成公主和金城公文远嫁吐蕃的故事。我们知道,大唐贞观之治后的唐中宗时期,几经变动,方显重归正轨之势,而吐蕃历经几代君王更替,王室面临巨大危机。在这样的历史关头,以唐蕃第二次和亲来缓和吐蕃关系,促进民族共同发展就成为历史的迫切需要。该剧题材重大,本身自带光环,让人充满好奇,着力表现的以“和”为美,具有当代性,符合当下中国与世界发展的共同期待。

藏戏独特之美。一般而言,藏戏主要是以歌舞的形式,来表现故事情节,被誉为藏文化的“活化石”。从这一角度看,藏戏艺术与其他戏曲艺术表现形式大同小异,但是,在600多年的藏戏历史发展中,由于其文化、宗教和地理的差异,与其他戏种相比,它仍然表现了非常异质的特征。《金城公文》虽然不在八大藏戏之列,但其作为国家艺术基金2022年舞台艺术创作资助项目,经青海省藏剧团·黄南藏族自治州民族歌舞剧团的精心排演,已将藏戏的独特之美充分展示。比如,导演仁青加说:“司鼓是藏戏中一个代表性的符号,以司鼓开场,就是在告诉观众这是一场藏戏。”可以说,该剧的服装、舞美、音乐、唱腔、表演,无不展示了藏族与众不同的文化特色,体现出历史的厚重与藏戏的精彩,其美可以用震撼来形容。

故事曲折之美。该剧遵循戏剧艺术故事的一般法则,从“目标、阻碍、努力、结果、意外、转变、结局”(许荣哲:《故事课》)等七个方面,以其不同阶段,如乱世童年、西行入蕃、力促会盟、传播文明、失子染疫等为主线脉络,清晰、流畅讲述了大唐送亲使团历经艰险的长途跋涉、王兄拉拜波的阴谋、袓母赤玛伦的隐忍、那囊尚得到重用并讨伐叛臣、金城公主忍辱负重、慈悲良善、力促和谐的心路历程和人生经历等紧张激烈的故事桥段,着重反映了当时的吐蕃王室现实,突出表现民族友谊、展现宫廷斗争,充分呈现了金城公主的独特魅力、曲折的人生和历史命运,重现了一段唐蕃历史和亲佳话,展现了金城公主在波澜壮阔的一生中,为促进吐蕃文化发展和推动民族团结而作出的历史贡献。

舞台表演之美。该剧并没有固守藏戏原有的民族性表达,在既坚持文化传统,把握藏戏特点;又注重现代,体现时代性,既注重艺术表达,又突出观赏性等方面编排合理,情节跌宕起伏,层层递进,高潮频现。它始终围绕“靶心”(许荣哲),即金城公文和亲的故事,通过厚重大气的现代舞台设计与传统藏戏美学完美结合,将重大历史事件原貌与现代观众审美期待相融合,在舞美、灯光、道具、舞蹈、音乐、表演等方面独具匠心,特别注意“运用现代的技术展现古代艺术,用灯光的变幻突出人物性格,通过虚实结合、多媒体技术运用,使整台戏好听好看,为观众带来现代的审美感受”(仁青加)。总之,舞台精美设计与演员的精彩表演,让观众很容易回到“唐朝”,深切地感受和体验“历史现场”给内心带来的洗礼。

历史叙事中的汉藏文化交流

冯晓燕

大型安多藏戏《金城公主》于5月24日在青海大剧院完成首演。这部藏戏以恢宏的气势、婉转深情的唱腔、精致的舞台布景和张弛有度的叙事节奏,赢得观众青睐。

整部戏剧讲述汉藏文化交流史上继文成公主入藏后,又一重要的汉藏和亲历史事件。公元七世纪末、八世纪初,唐朝与吐蕃边境战事不断,两个政权且都因王权的更替而使内部危机四伏。至公元706年唐蕃双方第一次划界会盟,史称“神龙盟誓”。在这样的历史背景下藏戏《金城公主》开场。

此时的吐蕃赞普赤都松赞在亲征六诏时卒于军中,年幼的赤德祖赞嗣赞普位,其祖母赤玛伦听政。剧目开场赤玛伦携幼主赤德祖赞在庄严大藏鼓的铿锵声中入场,既表现出幼主新立、贵族叛乱的严峻形势,又演绎出赤玛伦歼灭叛军、坚定和亲的决心。此部藏戏一个鲜明的特点,就是对女性形象丰富而立体的塑造。“铁腕太后”赤玛伦便是其一。在她的主导下,吐蕃向唐王朝请婚成功。唐中宗亲率百官送金城公主至始平县,并举行隆重的盛会。唐朝君臣与吐蕃迎亲使臣在此吟诗作赋传为历史佳话。唐中宗赐给公主杂役、工匠和乐师,并将始平县更名为金城县。

在入藏途中,因讯息谬传金城公主一行陷入窘境,又是赤玛伦派近臣德桑玛率众迎接,使金城公主最终顺利抵达逻娑,最终促成金城公主与赤德祖赞的和亲大业——这是整部戏剧的高潮。舞台背景华贵而喜庆,欢愉的舞蹈衬托金城公主婉转的唱腔,众人合唱“花儿开,公主美”“大地静,赞普强”,自文成公主入藏之后多年又一幕汉藏和睦共荣的景象便如此展开。而太后赤玛伦也就此完成自己的历史使命,在悲壮的哀乐中安然离世……

此刻整部剧作的女主人公金城公主的使命才刚刚开始。此部藏戏通过时空并置的舞台艺术效果,将远在长安的唐中宗与青藏高原上的赤德祖赞和金城公主安放于一个舞台。通过悠远的唱诵达到金城公主入藏沟通中原与西域多重信息的艺术效果,表现出《金城公主》创作者的深远意图。自此公主在吐蕃传授中原生产生活技能、寻回隐没多年与文成公主一同入藏的释迦牟尼等身像……其间公主哪怕被奸臣陷害而流产失去孩子,也不改促进汉藏文化交流的初心,最终在救助百姓于大疫之中不幸染病离世。但金城公主的故事却在民间代代相传。

整部戏剧融舞蹈、唱诵、念白于一体,叙事节奏舒急有致,音响效果立体磅礴,布景与演员服饰色彩明丽动人。整部剧作以鲜活的艺术感染力,将故事步步推进、层层展现,达到感佩人心的艺术效果。