踏月人归影过桥

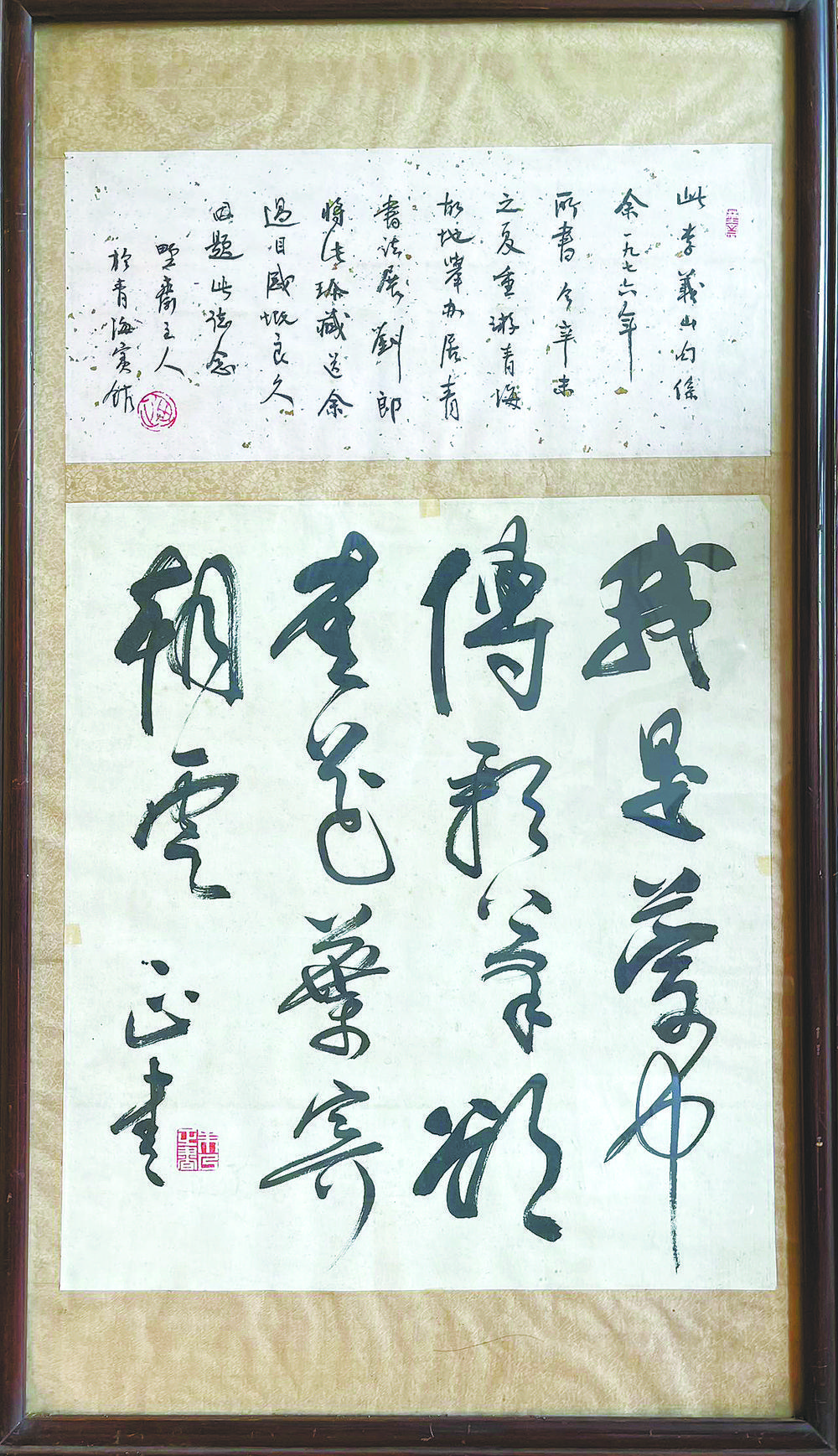

朱乃正书法“我是梦中传彩笔,欲书花叶寄朝云。”

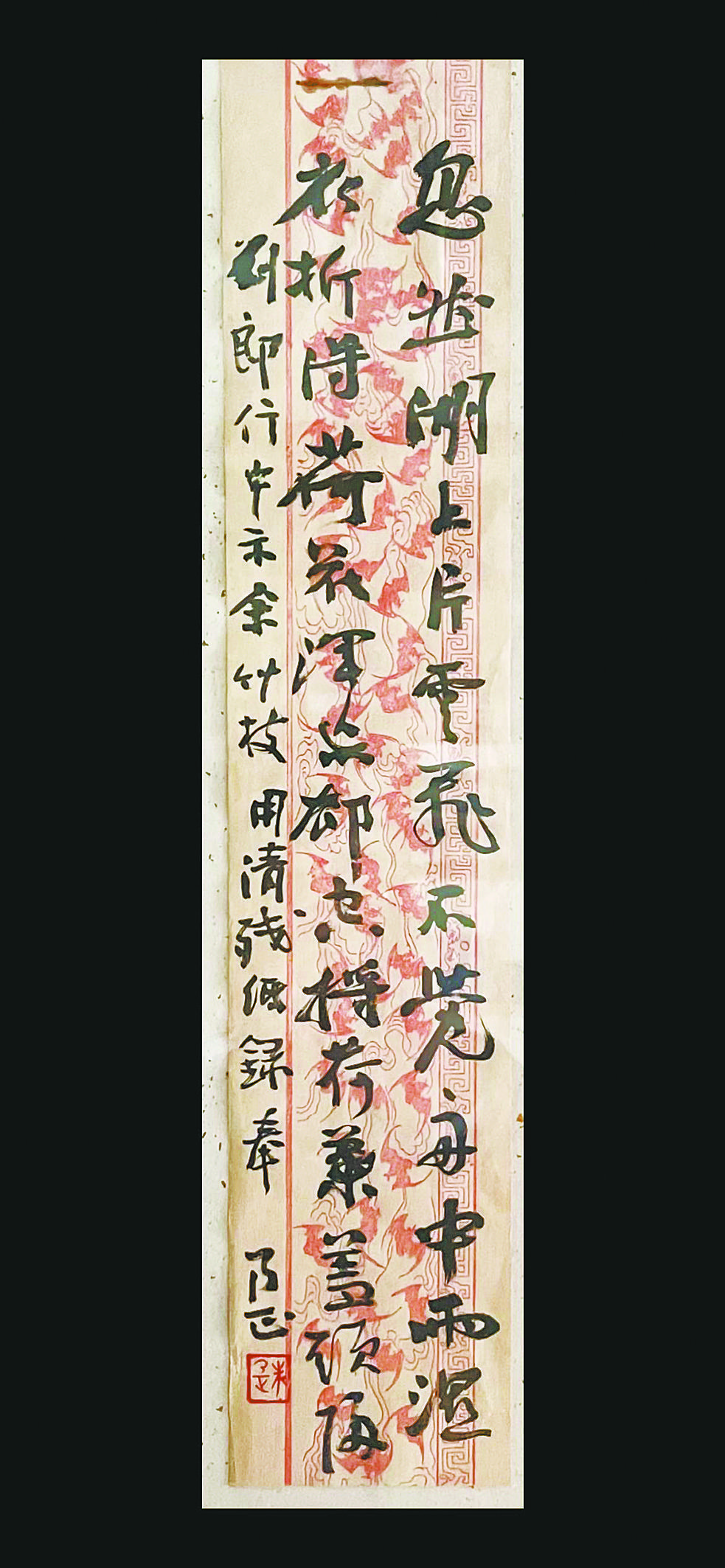

朱乃正书法唐·滕传胤《郑锋宅神诗》(节录)

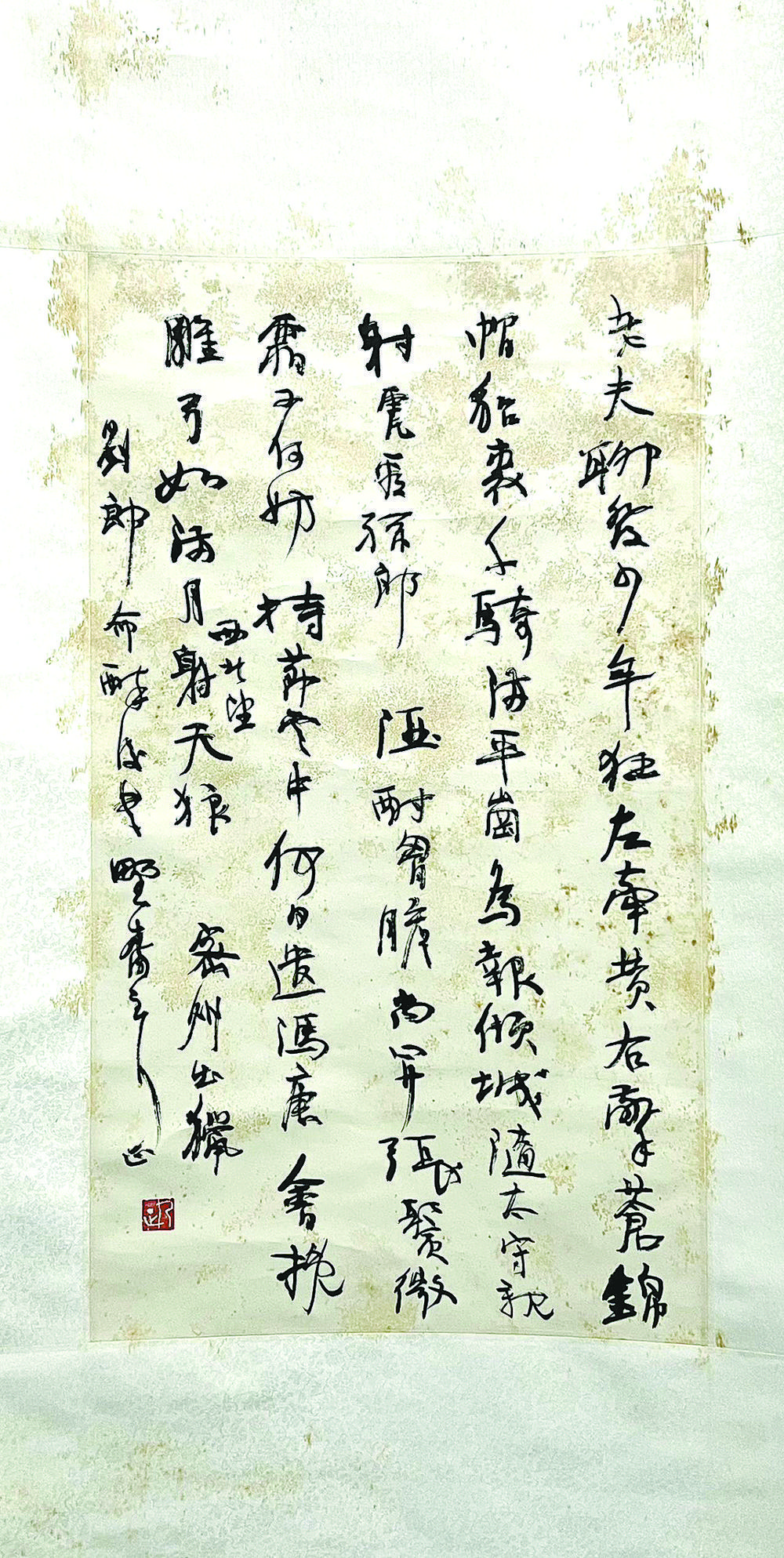

朱乃正书法苏轼《江城子·密州出猎》

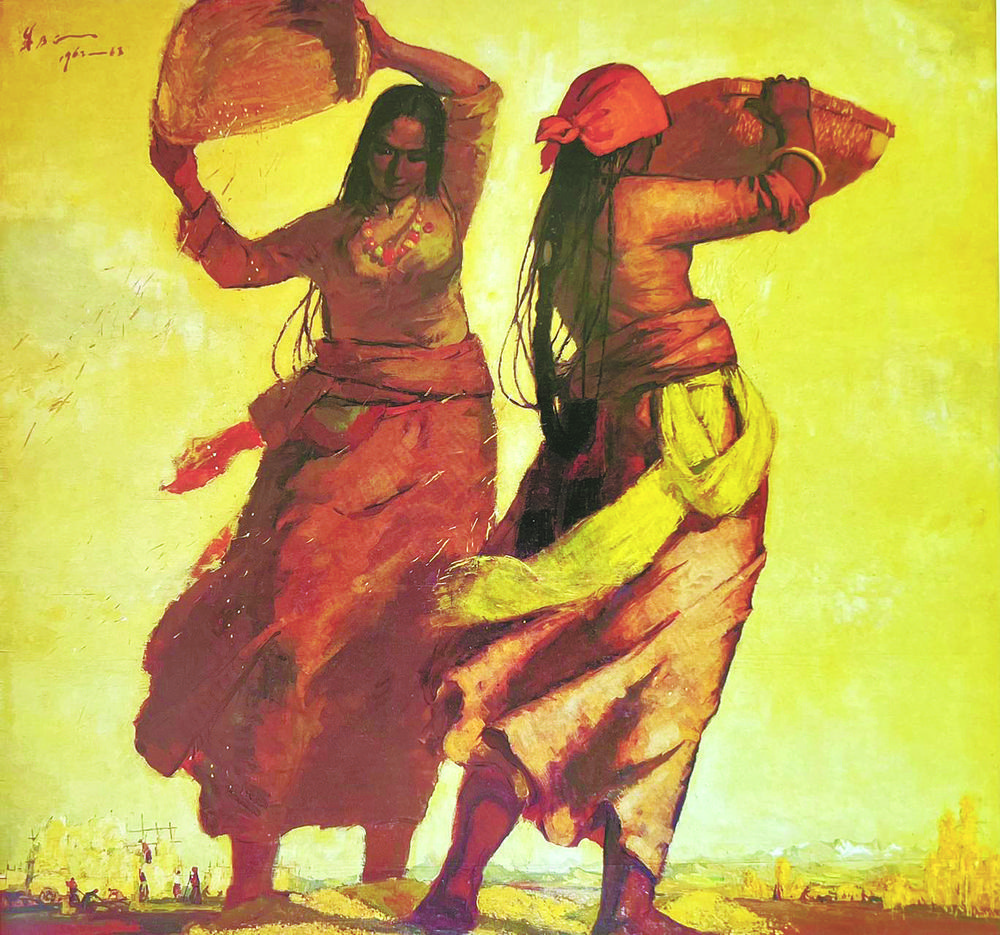

朱乃正画作《金色的季节》

电视艺术片《梦界》片头

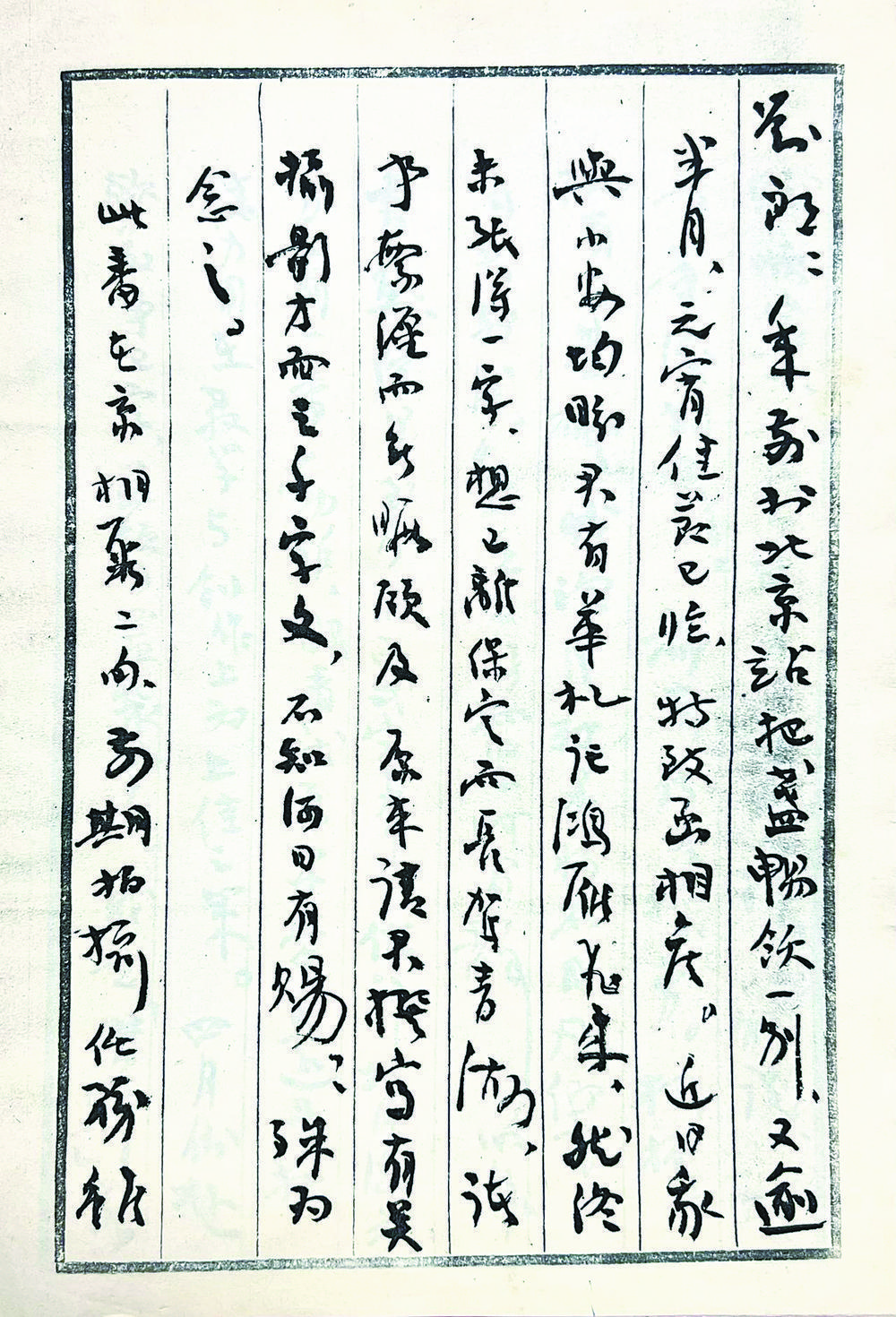

朱乃正写给刘郎的书信

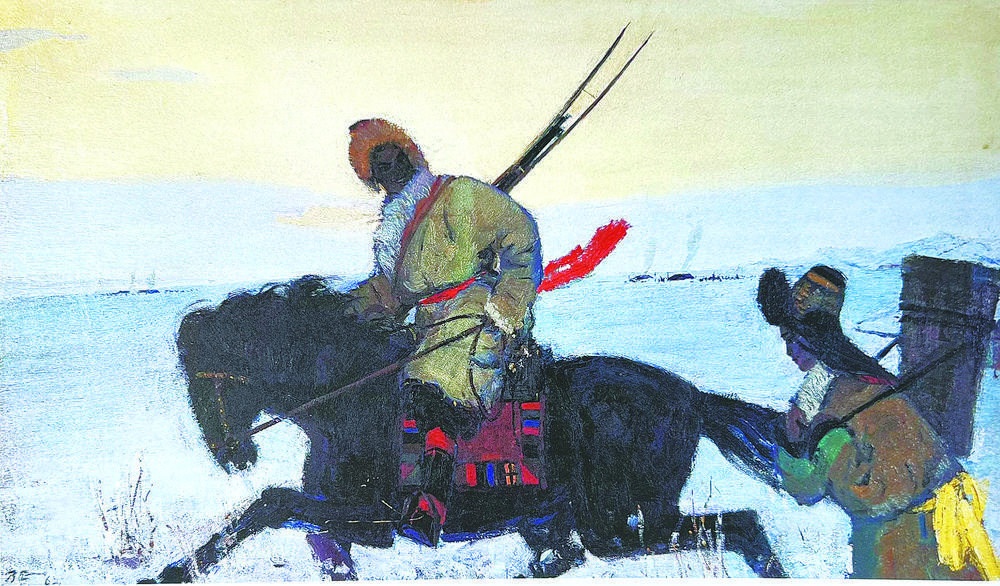

朱乃正画作《雪原风情》本版图片均由刘郎提供

编者的话

朱乃正和刘郎都是从青海走出去的文化名人,二人在各自的领域皆有突出的业绩和不凡的成就。两位先生惺惺相惜,彼此欣赏,建立了深厚而真挚的友情。其相互推重的厚谊真情,也算得上是青海文坛的一段佳话。

今年是朱乃正先生逝世十周年。本期“文化”版特推出刘郎先生撰写的追忆朱乃正先生生平事略尤其是在青海工作期间所作所为的文章,以此表达对朱乃正先生的深切缅怀和崇高敬意!

一

早在二十世纪七十年代,我们这些青海的文艺青年,就非常景仰朱乃正。

当时,我的住处,离西门口的人民剧院并不远,经常去那里看电影。剧场的前厅,悬挂着朱乃正书写的四条屏,是《减字木兰花·广昌路上》等毛泽东的四首词,都是行草书。每次看电影,我都要仔细地欣赏一遍,让它们的笔画在自己的心里走一回。

管理剧场的陈永瑞先生,是朱乃正的契友,我也很熟识,他见我很是喜欢这些字,便送了我两幅朱乃正的斗方,一是当时盛传为陈毅的《沁园春·咏石》,一是李商隐的对句“我是梦中传彩笔,欲书花叶寄朝云”。后来才知道,《咏石》的作者并非陈毅,而是陈明远。再后来,永瑞先生还为我求到了一个条幅,属于朱乃正写得比较工稳的那一种,是沈尹默先生的一首诗:“暮年思极愧前贤,东涂西抹信偶然;好事今看君过我,虚因点画费诗篇”,落款中还另缀数语,颇有劝勉之情。永瑞先生虽然不是书画界的人,但读书很多,很有学问,还记得他当时正看新印的古籍《明儒学案》。多年以后,直到我拍摄《心契苍生——黄宗羲》,才弄懂了这是什么书,不由得想起永瑞先生,心生感念。

二

我真正和朱乃正有了全方位的交往,还是在1986年,从拍摄电视艺术片《梦界——朱乃正的艺术》开始的。

当年盛夏,朱乃正到龙羊峡为正在兴建的大坝写生,这正好作为该片的第一份素材。人物片创作的前提,无疑是要与拍摄对象作深度交流的,所以,在龙羊峡的数日间,其实就是与朱乃正对谈的过程。另外,考虑到他创作的主要题材,还是最有高原特征的风物,于是便由我提议,在龙羊峡附近的草原上,拍摄了以大幅油画写生的场景。《梦界》的主题,实际上是朱乃正之于青海这二者关系的综合体,在草原写生的镜头,应当是具有符号意义的。

在表现画家的片子里,画家的作品必然是重要内容。朱乃正的作品,除了公藏、自藏的以外,友人收藏的也很多,朱乃正居青二十载,故友如云,不少人的手中,都有朱乃正画的人像素描和小幅风景。前两处的作品,拍起来倒方便,而友人收藏的作品,四散民间,找起来就有点费功夫。记得在北京,和他一道去中国美术馆拍摄馆藏作品,他曾说,“当年在青海,送出去的风景写生,肯定比画册里的数量还要多,那时候画得也多,送出去,不太当回事。”

剪接时整理素材,我将他送给青海友人的作品归为一类,仅那些小幅风景,数量就相当可观。这些小幅风景,无论是牧业区的风光,还是农业区的景物,都非常概括,非常洗练,既沉稳,又空灵。再看画角下所注的年份,算了一算,前前后后整整二十年,这正好是朱乃正由青年到盛年的黄金年龄。常听人评价朱乃正,喜用“天赋异禀,英才早发”诸语,但是,面对这一幅幅靠经历,靠勤勉,当然也靠才气逐年积累的大量作品,你又无法不联想到有着更多内容的画外空间并心生敬佩。另外,这些小幅风景的画风,相互比较起来,变化也是明显的,这种变化,若要一言以蔽之,那就是“由写境到造境的升华”。

朱乃正虽然经常下州县,但当年的出行条件比较差,就没有去过果洛和玉树,然而,但凡是到过那里的人,都会发现,那里的景观与朱乃正创作的风景也非常接近,这足以说明,朱乃正已经为自己的艺术品格,赋予了青海的风骨与高原的神韵。

三

在送给青海友人的作品中,有一幅他送给王木先生的《雪原风情》,出于自己的欣赏趣味,我对它特别偏爱。

人们评论朱乃正在青海时期的代表作,总是先说起1963年创作的《金色的季节》,这当然也没错。将淳朴的形象,劳动的场面,画得金碧辉煌,的确是他创作上的第一座高峰,而1962年创作的《雪原风情》,给我的印象,却同样是难以磨灭的——

画面上,草原的清晨,雪后初晴。远处是帐篷人家,炊烟袅袅;近处是背水的藏家女儿,与骑马而过的藏族青年不期而遇。雪晴之晨,本来清冷,但画面的色调,却是暖暖的,毫无凉意,而藏家女儿的脉脉含情,与藏族青年的回头一瞬,尤让人过目不忘,久久流连。

如果说《金色的季节》呈现的是雄浑壮美之象,给人以视觉冲击,那么,《雪原风情》则呈现了温情婉约之美,每让人遐想连绵。当然,这又和人们通常所说的“红牙檀板”式的婉约并不同,即便是婉约,它也是高原的婉约。这一点,又可以为我前面所说的,朱乃正的作品,已经深得高原的神韵作补充。青海高原的特质,并非只是雄浑壮美这一种,而是诸多美学特质丰富的综合。但能将二美兼于一身者,往往是扎根此地的人,而绝少匆匆过客也。

《雪原风情》最先发表在1963年第2期的《青海湖》文学刊物上,限于当时的印制水平,很难表现出画面的细节,甚可惜。为了拍到原作,朱乃正还专门写了一封信,让我辗转找到了王木先生。《雪原风情》的画幅并不大,只有45×80厘米,刚刚见到它,只觉得很像是缩小的宽银幕,后来一想,果然,若是将我们的解读展开来,它就是一部宽银幕影片的华彩之章。

现在,以创作西部风情、西部人物见长的画家,不胜枚举,但在二十世纪五六十年代,与董希文先生的油画《春到西藏》类似的作品,并不多。朱乃正等青年才俊,是紧随董希文等前辈画家的一代人,所以,我们完全可以将他们一道视为耕荒拓土的先行者,他们的开创意义,乃是无可估量的。

屈指一算,《雪原风情》的创作,距今已经六十多年了,惟不知那画面上的藏家儿女,而今安在哉?

四

朱乃正以油画创作为主,但他诸体兼擅,尤精行草的书法,人见人爱,这在当代画家,特别是油画家当中,字写得这样好,不能不说是一个奇迹。《梦界》之后,我还拍摄过系列片《上下五千年》,在拍摄书法篇《无极》时,就亲耳听到过启功先生、沈鹏先生对朱乃正书法的高度称赞。

统观朱乃正的书法,可以分为两大类,一类是“作品型”,一类是“日常型”,我为后者造了一个词,叫作“随手字”。——后一类当然也是作品,不过,它比那些着意经营的书写,更为自然,更为率真,更能体现出心手双畅的状态。朱乃正的身上,一直葆有上一代知识分子的作风,写信写札记,早已成为日常的习惯,因而对于友人的来信,几乎是每信必复,而且写得清通可诵,颇有古意,很有点前贤尺牍的味道,既是书信,又是艺术品。近日拜读了新出的《朱乃正致赵正百通手札》之后,我也找出了朱乃正给我的一些信,暌违多年,重新一睹,很感慨,其中有几封,尤其洒脱,字迹十分飞动,估计是写于“往往醉后”。——《往往醉后》是傅抱石先生的谈艺录。

蒙朱乃正看重,他曾嘱我为他写过一篇《乃正从艺自叙》。《自叙》完成后,他坚持要署上我的名字,我说不行,因为我基本上是将你自己的许多材料盘整了一番,都是按你的文貌和语调形成的,署了我的名字,人称也就不对了,但他最后还是在文末填上了“刘郎整理”。这篇文字,无论是出画册还是办展览,他一直都在用,我当然也甚感光荣。

所谓“月明星稀”,是说月亮太亮,星星就显得暗了,这正如朱乃正的文字造诣,常为画名所掩或书名所掩。朱乃正在长期临习历代前贤的过程中,不但收获了对“书”的感悟,更涵容了那些名帖中“文”的营养。其实,几乎多数的名帖,原本并不是“写字”的概念,而是各类体裁的文章,由书法的层面深入于文字的内涵,由文章的内涵而深入于传统的文脉,技道两进,相得益彰,这正是朱乃正留给我们的又一启示。

五

朱乃正的水墨画里,出现较多的一种形象,是河湟地区习见的柳树。这种柳树,并不高,却很粗壮,因为截去了原来的树冠,树身的顶端,便抽出了四散的枝条,很像蒲公英。它独特的造型,我原以为唯河湟地区所独有,而朱乃正为我纠正道,其他地方,就如北京到天津的老路上,也有一些,但不及青海这样多。

二十世纪八九十年代,我曾多次亲见朱乃正以水墨画柳树。多数的时候,并没有草图,他只是在心里将构图布置一下,便开始在宣纸上濡墨挥毫,可见那些柳树的形态,早已经熟稔于心,这可能就是黄宾虹所说的“记忆速写”的效应吧。那时节,朱乃正常在清晨作画,精力也充沛,创作的状态,随手记录在题跋中,非常隽永。

朱乃正的水墨创作,更接近书法艺术“书”的状态,不但挥洒自如,而且也为书法的展示预留了大块的空间。为了撰写《乃正从艺自叙》,我曾抄录过他题于画面的跋语,每每感到,这些文字不仅十分耐读,同时也对他的第二故乡,寄予了深深的怀念,就像他自己所写的那样:“念西部风物,余常有墨梦之起伏”。

在朱乃正的书法作品里,经常出现古代诗人写青海、写西宁的诗句。我曾将林锡纯契友送我的《历代诗人咏青海》转赠他,拿到这本书,他非常高兴,一边翻看一边说:“清代诗人李荣树的《南禅寺》,我早就写过,青海人民出版社还出过原大的单张,‘田分万井村高下,烟点三川树纵横’,写西宁形胜,这首诗很到位”。至于古人写到青海的边塞诗,多年以来,他写过的,就更多了。2012年,朱乃正举办《黑白东西》艺术思行研究展,最为显赫的位置上,就是篇幅宏大的 “青海长云暗雪山”。

《黑白东西》是朱乃正生前最后一次展览,还专门邀请了十多位青海友人远道而来参加开幕式,记得有左良、林锡纯、曾道宗、孙书咏、孙盛仁,以及早就调到北京的“老青海”赵亦吾、崔振国、吴缦等人。吴缦是二十世纪六十年代《青海湖》文学刊物的编辑,主管小说与散文,曾与朱乃正同在一个编辑部办公。据吴缦回忆,朱乃正在画《金色的季节》大幅草图的时候——那时还叫《扬青稞》,为了吃准画面中的藏族妇女扬簸青稞的姿势,还就近把她叫过来,并借到了一个簸箕,让她作了一回扬簸青稞的“模特儿”。

开幕式的晚宴上,朱乃正嘱我上台,代表青海的友人们说了一段话。因为中央美院的领导,已经讲述了他的艺术成就,我就以“朱乃正与青海”为话题,即兴地说了些感言,大意是“青海影响了朱乃正,朱乃正也影响了青海”云云,而台上的大屏幕,一直播放的,正是《梦界》的完整版。当时,距《梦界》的拍摄,已经有二十六个年头了。

《梦界》从拍摄、撰稿到后期制作,先后历时整整一年,完成之后,《梦界》到了中央台,审片的时候,很受重视,总编室的赵群主任也非常抬爱它,于是,他便将《梦界》安排在了中央电视台一套晚上八点的黄金时间,为此还撤去了一集60分钟的电视剧。《梦界》的片长是40分钟,要填满一小时,还欠20分钟,他就排进了一集《动物世界》,加在一起,刚好一小时。那年月没有自媒体,所以很有收视率。

《梦界》播出之后,我请朱乃正为赵群主任写了一幅字,字的内容,就是他常常书写的“青海长云暗雪山”。

六

朱乃正特别喜爱苏东坡,对于苏东坡的赤壁二赋,尤能背诵如流,不打半点磕巴,拍摄《梦界》的书法部分,他放手而书的长卷,就是前后《赤壁赋》。

朱乃正的油画,大致分两类题材,一是风景类,一是人物类,从青海调到北京之后,人物画的代表作,自然是《国魂——屈原颂》,画完屈原之后,他一直想画苏东坡,酝酿了许多年。

《梦界》播出的那年,我正好去北京广播学院电视干部进修班,为时二年。学院所在的定福庄离朱乃正住的红庙不算远,时不时的,就有与他饮聚的机会,谈起苏东坡,总会很热烈。有几次一高兴,还趁着酒意,书写了东坡的诗词,都是不假思索,一气呵成。

我给朱乃正送过一本林语堂的《苏东坡传》,是1980年台湾远景书局印行的。他说,“看了以后,很受启发,其中‘承天寺夜游记’一节,尤能动人心魄”。但在他的构思中,究竟把人物放在什么环境里,以及人物的朝向,衣着的款式,这些思考,都没有成熟,总是吃不准。不过,林语堂以十九个头衔来概括苏东坡时,用了一个“月夜徘徊者”,这一点对他倒是很有点醒的作用。多年之后,他完成油画《苏东坡》,画面里就正是承天寺夜游的意境。

人总说“生如夏花之灿烂”,“灿烂”当然好,只是忽略了总会有“一日之凋零”,说这话,似乎感伤,其实不然。我时常记起清代文士李啸村的诗句:“卖花市散香沿路,踏月人归影过桥”,仔细玩味,寓意无穷。的确,人生在世,离散无常,都是路过人间,最终都会走过那座桥。明白得越早越好。

屈指一算,今年七月,朱乃正经过那座桥,已经整整十年了,然而,作为经常怀念他的故人,有时夜深人静,我好像看见,桥的那边,他并未去远,而是乘着星河在天,万籁俱寂,依然徘徊于承天寺夜色一般的梦界之中。

小豆棚主人曰:“赢得生前身后名”,一境也;“死而不亡者寿”,又一境也。艺术家殁后,其艺术成就仍然流布人间,便当得以上二语也。念及乃正先生西去十年,依稀往事,涌上心来,因撰小文以祭之。

2023年6月20日 撰竣于江南小豆棚