汉代三老赵掾碑

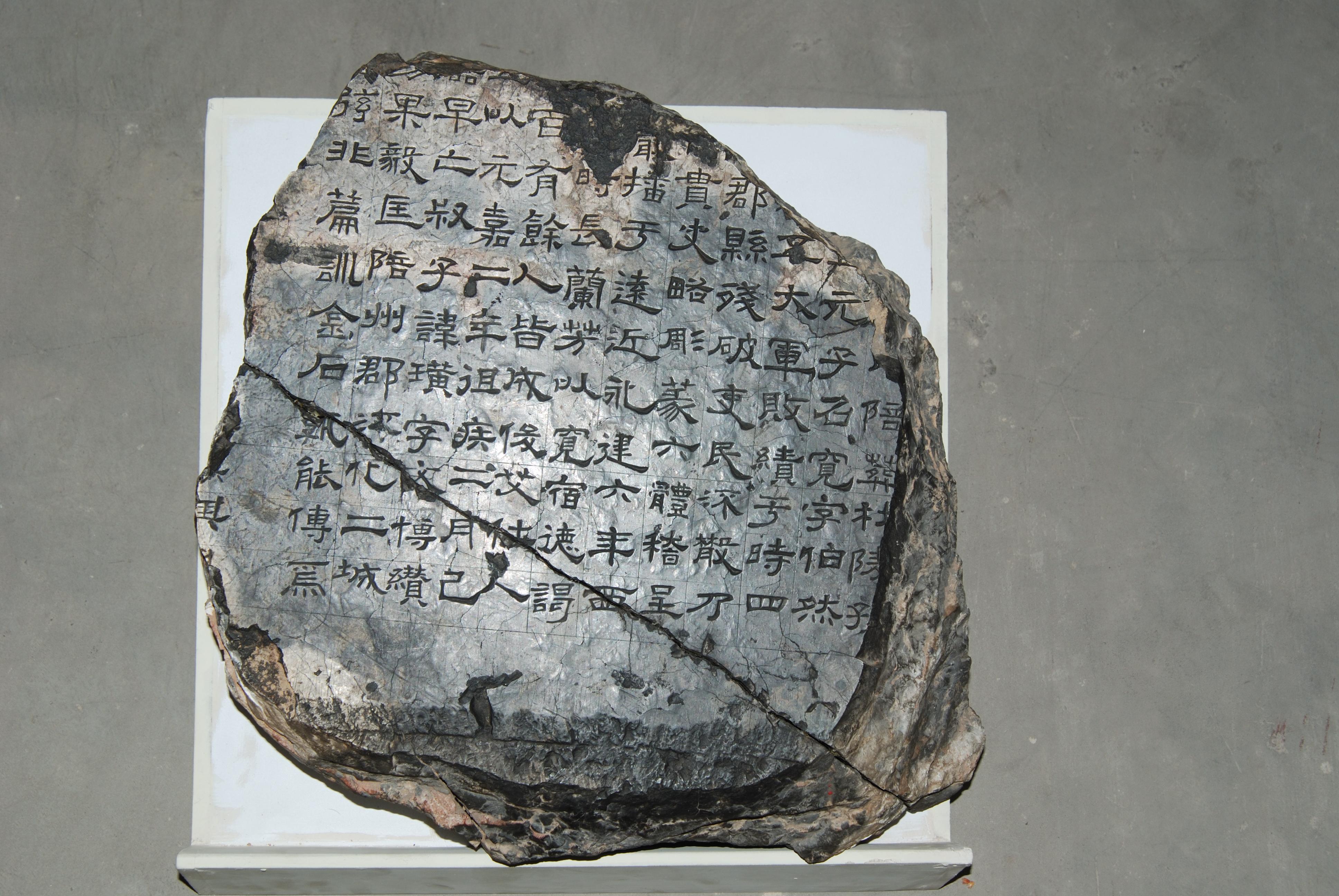

三老赵掾碑残碑。

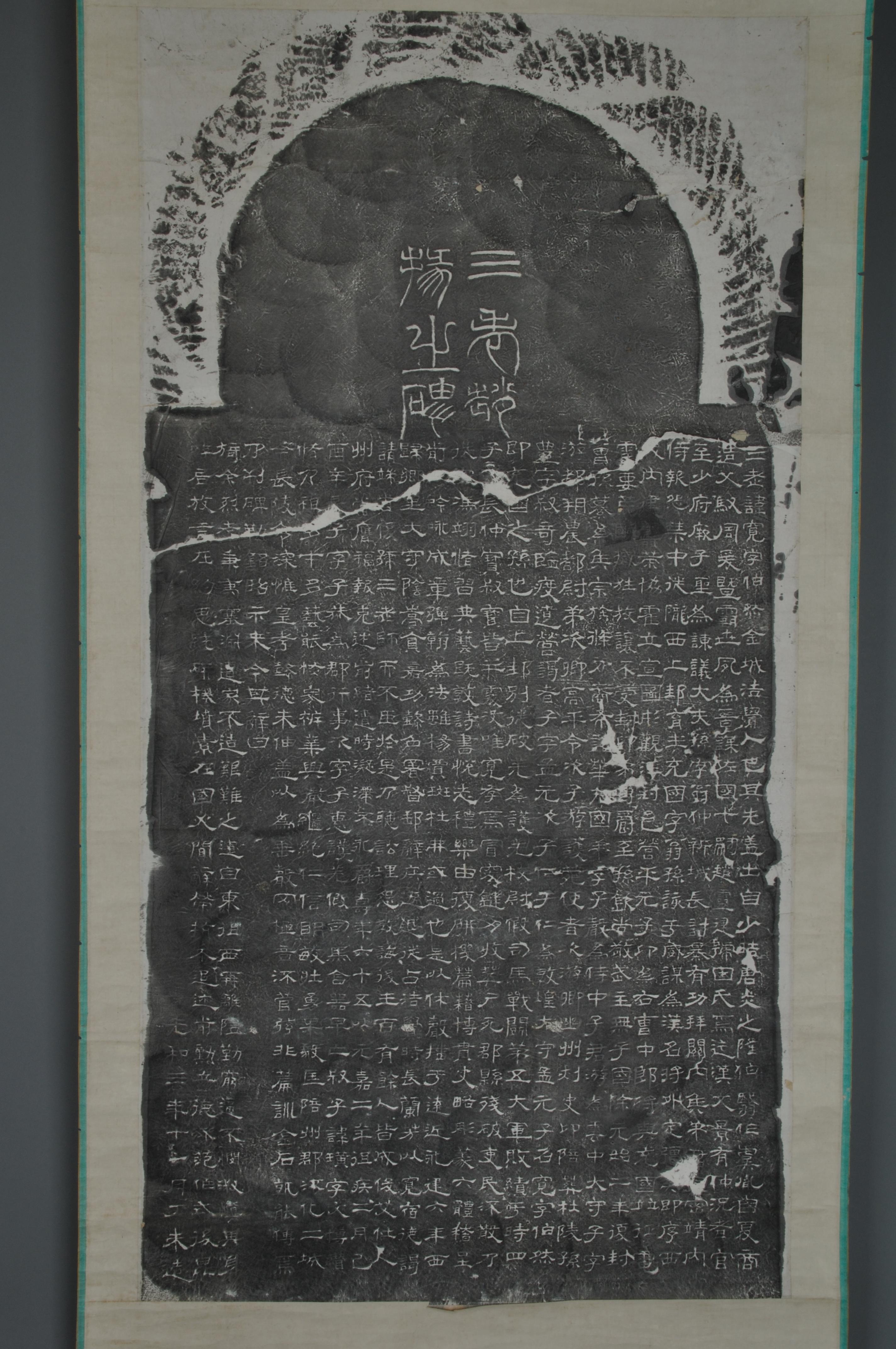

三老赵掾碑拓片。配图由青海省博物馆提供

汉代三老赵掾碑也叫赵宽碑,出土于青海省海东市乐都区高庙镇白崖子村,后因火灾受损,现残碑长36厘米,宽37厘米,厚13厘米。三老赵掾碑为东汉时期碑刻,材质为青石,字体为隶书,刻于东汉灵帝光和三年十一月。该碑是黄河上游地区发现的为数不多的汉碑之一,也是青海省迄今发现的最早的一通石碑。

此碑原碑额有篆书“三老赵掾之碑”六字,六字竖排两行。碑身全文共23行,每行32字,共刻汉隶694字。行间以细线分格,每格纵横2.3厘米,呈正方格,落款为“光和三年十一月丁未造”。碑文字体挺俊,是汉隶中的珍品。

该碑发现于1942年夏。当时,白崖子村村民在挖村北白崖沟口的墩壕时,在墩北30米处挖出了该碑。据说出土时只有三字残缺。因群众不知汉碑及其价值,挖出后在原地搁放了十个月无人过问。翌年二三月间,老鸦村村民马腾云用木轮大车将碑拉往该村,半路上石碑受颠,断成两截,断裂处有七字被毁,其它地方有六字受到损坏。后赵宽碑被送往西宁,保存在青海省民众教育馆(今青海省图书馆前身)。1951年,因青海省图书馆馆内失火,碑体被毁,仅留下残碑一块,现保存于青海省博物馆。

该碑的碑文记述了西汉名将赵充国的家世源流,以及其子孙继承祖志,屯田河湟,扎根青海,艰苦创业的事迹。碑文记述的主要人物赵宽是赵充国的五世孙。东汉末年,天下大乱,青海地区的羌族上层统治者掀起骚乱。赵充国的后代赵孟元担任护羌校尉假司马,他率领四个儿子参加了与羌人的战斗,战斗中有三个儿子随其父战死,而只有四子赵宽侥幸存活。赵宽后被聘为县三老,受到乡民拥护和爱戴。

赵充国安羌定边,功垂千古。他的后裔扎根河湟地区,献身开发边疆,保卫西陲,深受崇仰。

赵宽碑不仅具有极高的书法艺术价值,同时也填补了《史记》和《前汉书》《后汉书》的一些空白,具有较高的史料价值。

编辑:刘海钧;