父亲在柴达木油田的难忘岁月

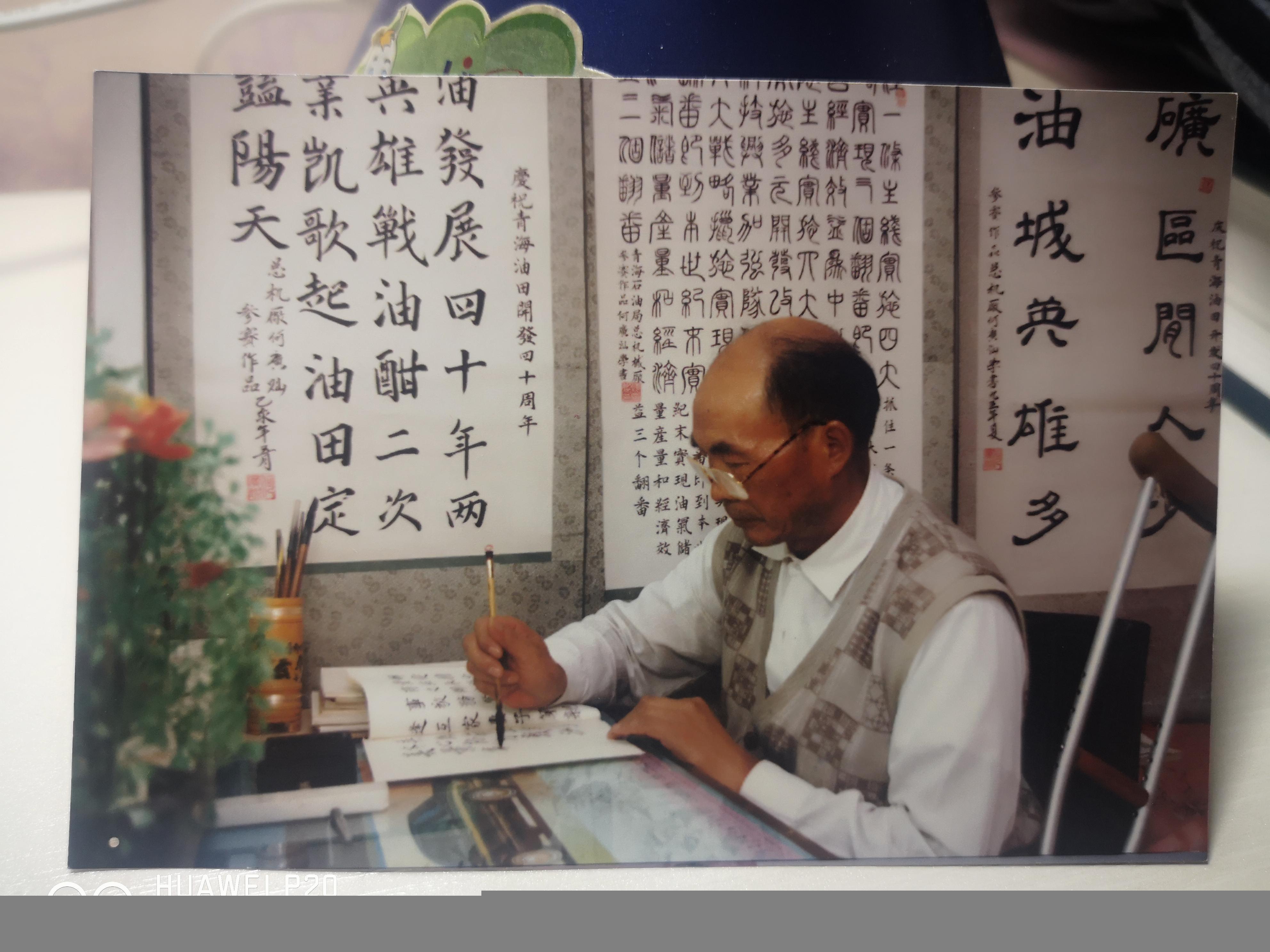

为了做好描图工作,练字成了何光灿生活里重要的一部分。都现民 摄

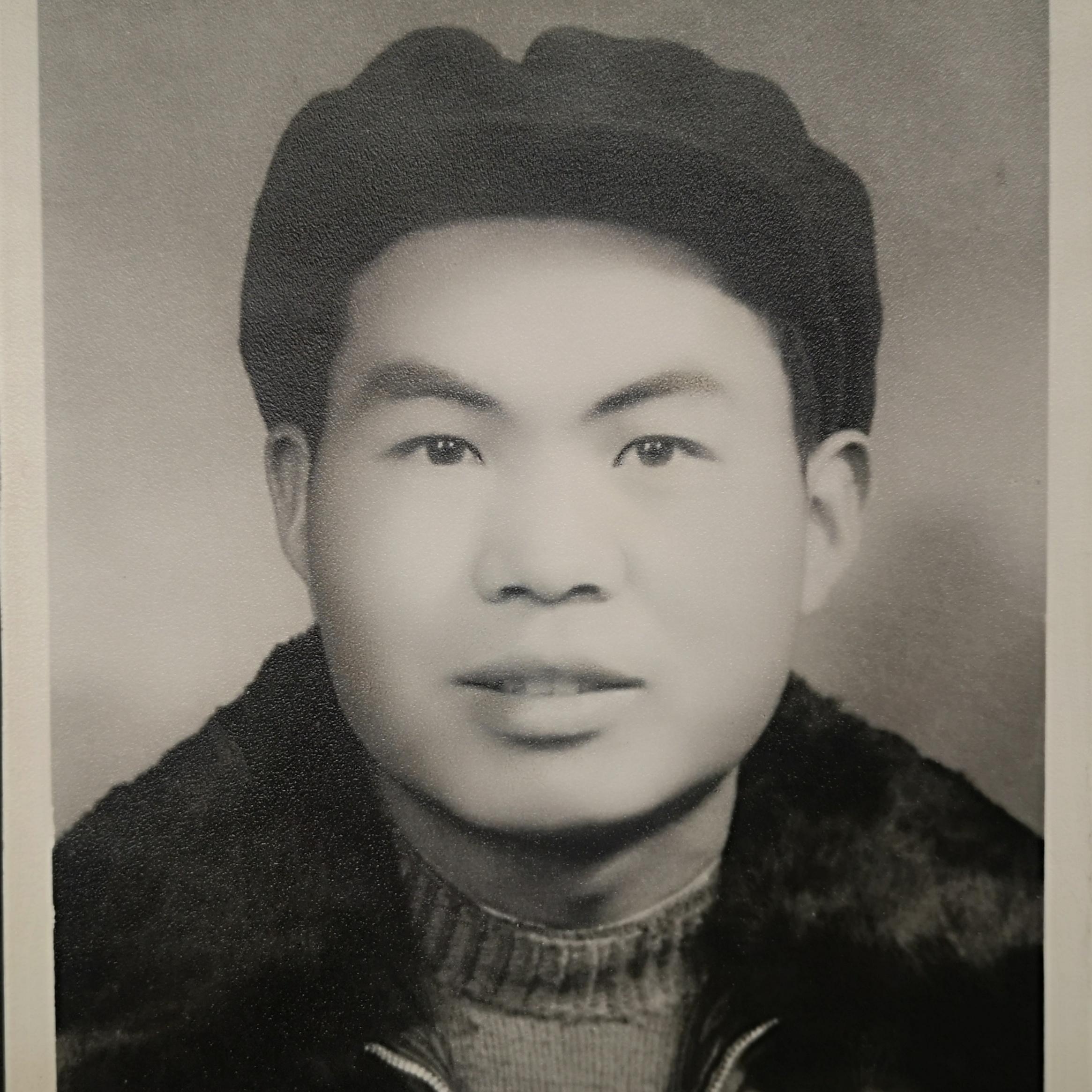

何光灿初到柴达木时的留影。何曦霞供图

远赴柴达木,参加石油会战

我出生在中原大地的一个小村庄,追逐着父亲何光灿的足迹,成长在被誉为“聚宝盆”的柴达木盆地。童年的记忆中,父亲总是忙于工作很少顾家,与父亲相处的机会很少,何况父亲也不善言谈。我刚满一周岁的时候,随母亲从河南来到青海,父亲从冷湖赶了几百公里路,到柳园火车站迎接我们。在路上,父亲对我只说了一句话:“这小妮儿长得怪胖的。”此后几十年,母亲经常为这句话嗔怪父亲不会说话,不疼不痒地好像在说别人家的孩子。

1958年9月,正是冷湖地中四井喷油,祖国发现第四个大油田的时候。刚满22岁的父亲,接到胞兄的书信,抛家舍妻,远离故土,赶赴柴达木参加石油会战。到达老茫崖第三天,他带上体检表和证明信,去当时的青海石油勘探局(青海石油管理局的前身)器材供应制造处机电总厂报到。管人事的同志看他身强力壮,分配他到水电车间锅炉房干锅炉工。有人看不起这个工种,说:“当锅炉工,不就是烧大火的吗?有什么出息?上班一身臭汗,一身黑灰,又脏又累,又没技术,有啥干头?”但父亲却不这么想,工作只有职责分工不同,没有高低贵贱之分。所以,党叫干啥就干啥,没有挑肥拣瘦,只有兢兢业业,无私奉献。规定三年时间的学徒工期,父亲只用一年就转正了。他烧了16年锅炉,没有出过任何事故,操作小型锅炉更是得心应手,还可以动手整体安装。后来因为工作需要,父亲被调整到机械修理厂。

父亲那一代人深受雷锋精神的影响,总是吃苦在前,享受在后,先人后己,全心全意干工作。从1963年学雷锋开始,父亲几乎年年被青海石油管理局、机械修理厂评为先进个人。1964年3月,父亲受油田党团组织的委托,出席团省委举办的一次大会,受到省委领导的亲切接见。来自全省各条战线的代表云集西宁,父亲借此机会虚心向他人学习,开了眼界,见了世面。

因公致残,谢绝长期休养

1974年4月的一天,在搬迁锅炉房储油大罐时,父亲意外触电,不幸从8米高处掉落摔伤,连续昏迷了45天。经及时抢救,连续做了三次手术,虽然保住了性命,却永远失去了双腿。即将步入不惑之年的父亲,面对失去双腿的沉重打击,感到万分痛苦和绝望,从不掉泪的他也禁不住泪如雨下。

但他很快就振作起来了,拒绝厂里让他在家休养的安排,谢绝亲友叫他躺在家里“吃劳保”的劝告,软缠硬磨让厂里重新给他安排一份力所能及的工作。厂领导听了他的要求,想法出奇地一致:“老何啊!你已经成了这个样子,还干什么工作啊!厂里不少你一个人,你就在家里养养身体,有什么困难厂里给你解决。”父亲却说:“失去了双腿,限制了我的行动,思想负担变重。特别是家里没人时,更感到无聊,要叫我长期坐下去,会更增加我的烦恼。每天拖着十多斤重的假肢,坐的时间长,活动的时间少,一天下来,腰酸背痛,要是不找点事做,我从精神上就受不了。如果给我安排个工作,有了事干,心里就不想别的,既能为振兴机修厂出把力,又能减轻思想负担,也可以消除平时的寂寞。”在父亲的再三恳求下,组织上把他安排在描图室,并且再三叮嘱:“你不一定出满勤,如果身体不适,就在家里休息。”

海拔2800米的冷湖戈壁滩气候多变,遇到刮风下雨或寒流天气,父亲的双腿残肢钻心地疼痛,晚上难以成眠。大家劝他歇一歇,可他却只是笑笑。有一次,冷湖下了历史上最大的一场雨,父亲冒雨摇着三轮车出门上班。路上,三轮车不慎陷到泥坑里,前后左右动弹不得。他拖着两条假肢,站在泥水里用拐杖支撑着,用力把三轮车慢慢地拉出坑外,但假肢又陷入了泥水中。因为他是提前出门上班,路上还没有行人经过,只能依靠自己上身和双臂的力量,拼足力气,连拖带拽,才又重新将自己挪回到三轮车上。那些年,父亲在上班的路上,不小心摔伤、跌倒这种事情时常发生,但他从不抱怨半句。

父亲每天提前半小时上班,最后一个下班回家。为了减少排泄的麻烦,他每天对自己的吃饭、喝水都定时定量,逐渐形成了严格的生活规律。致残后二十多年里,他几乎不在工作时间大小便。

苦练技艺,成为描图能手

描图工作要求很严格,只有小学文化程度的父亲,要想把图纸描好谈何容易?图纸用的是国家标准,各种线条都有规定,文字必须写成长仿宋体。在这之前,不要说写仿宋体,父亲就连一般汉字都写不好,思想上的压力可想而知。恰巧有一次,地质勘探研究所来机械修理厂晒图,文字资料都是用长仿宋体写的,看上去非常漂亮,父亲就多晒了几份,裁好装订成册。平时工作不太忙时,父亲就按照上面的字体认真临摹。日复一日,年复一年,光练字的本子就有几十个,再写出字来,虽不很像仿宋体,然而字体整齐多了。到了后来,竟然有不少人把他写的字当成字帖临摹。步入晚年,他的书法多次参加全局展览,不但得到书法界人士的肯定,也引起了油田新闻界的关注。1998年6月11日,青海石油报以《身残走出的光辉路》为题,报道父亲:“在他的家里,我们看到那些一本本装订好的、端正俊丽、干净利落的书法临帖,难以相信出自于一位高位截肢的老人之手。”

在描图室,父亲总是抢着描绘结构复杂的大图。但描绘一张大图,对于失去双腿的父亲来说,是非常困难的。特别是描绘图纸的上边部分时,他的两腿站不起来,完全靠两条胳膊支撑着上身,整个人趴在桌子上工作。时间久了,胳膊肘磨破了皮,两条残肢也磨出了血,但他一声不吭,咬紧牙关努力坚持。有一次,假肢上的皮带扣挣断了,他用绳子简单捆绑好又继续工作。回到家后,让我找来小铁块和牙膏皮,自己动手,重新把它铆好。遇到这些自己能修修补补的事情,他都尽量自己动手,不轻易麻烦别人。

1979年,石油工业部组织甘青藏石油大会战,冷湖油矿要在机械修理厂绘制70本吊环图纸说明书,在正常情况下这需要20天时间才能完成任务。为了保证生产急需,父亲和同事们一起加班加点,仅用5天时间就完成了工作任务。

父亲在描图岗位上一干又是16年。不论简单的还是复杂的图纸,他都能较为出色地完成任务。他平均每年描绘小图纸2500多张,描绘的图纸得到过省上相关单位的好评。父亲有一股子犟劲,苦与难、悲与喜、愁与忧,都不能使他低头。由于虚心好学,他成了厂里的描图技术能手,真正做到了“干一行,爱一行,钻一行”。大家都夸他描绘的图纸线条清晰,粗细均匀,干净整洁,差错率低。他还曾收集有关描图资料,抽时间编写了一本《描图入门》,供初学描图的人员参考。

实干苦干,赢得诸多荣誉

父亲对自己要求很严,几乎很少向组织和同事提什么要求,但对别人的困难,他却总是记在心上,并千方百计帮助解决。工艺室有个技术员要回老家看望生病的孩子,父亲考虑到这位同事回家钱不够用,主动把自己的存款借给他。年轻同事小刘的爱人生孩子,父亲就把家里刚攒的30个鸡蛋送到他家中。描图室有一位患严重心脏病的女同事和一位身有残疾的男同事,父亲经常与他们谈心,现身说法,鼓励他们与疾病作斗争。他告诉他们,遇到不如意,一笑而过,开心过好每一天,生活总有磨难、烦恼、坎坷、不如意,对生活一定要充满激情,要有信心,相信自己,相信未来,一切就会变得很美好。

父亲风雨无阻,忘我工作,以一名共产党员的标准严格要求自己,以铁人般的精神意志顽强工作。他曾连续多年被青海石油管理局、机械修理厂评为“身残志坚的好党员”,连续5年被管理局树为“劳动模范”,先后出席过青海省、石油部召开的劳模代表大会。《中国石油志》《青海省志·石油工业志》《青海石油志》《青海油田大事记》《青海油田ABC》都记载了他历年所获得的各种荣誉。

作为青海油田的功臣,父亲甚至进入了著名作家、《小兵张嘎》的作者徐光耀的笔下,这尤其令我们子女感到自豪。但他生前并不晓得这事,我也是最近读了老同事甘建华主编的《名家笔下的柴达木》这本书才知道的。1978年秋天,中国作家协会与石油工业部商定,派出新时期第一批采风团到青海油田采风。徐光耀每天坚持写日记,其中9月21日写道:“上午,访老基地机修厂。突出节目是何××,残疾,双腿只剩7寸长。但安假肢后,照常上班,参加苦战大干,学仿宋字,搞描图,十分精致,精神可嘉。”这个“何××”就是我的父亲何光灿,又名何广灿。

20世纪80年代青海石油管理局的一位领导在回忆文章中提到,1983年3月15日,他代表青海石油管理局在省政府组织的报告会上,全面汇报青海油田的工作情况,先从具体的人和事说起,其中提到“部劳模、身残志坚的描图工何广灿同志”,让与会者深切了解了青海油田取得成绩的不易。

父亲活着时坚毅、善良、诚实,逝去后给子女留下的是无尽的怀念。父亲去世二十多年了,我依然记得他的教诲:“人生有了理想,有了追求,有了事业心,就会变得永远年轻。”

编辑:刘海钧;