匠心·岁月·印痕——记同仁刻版印刷技艺传承者多杰

木刻雕版是文化传承的载体。 王建深 摄

多杰(左)在父亲桑杰的指导下制作木雕作品。 乔丹 摄

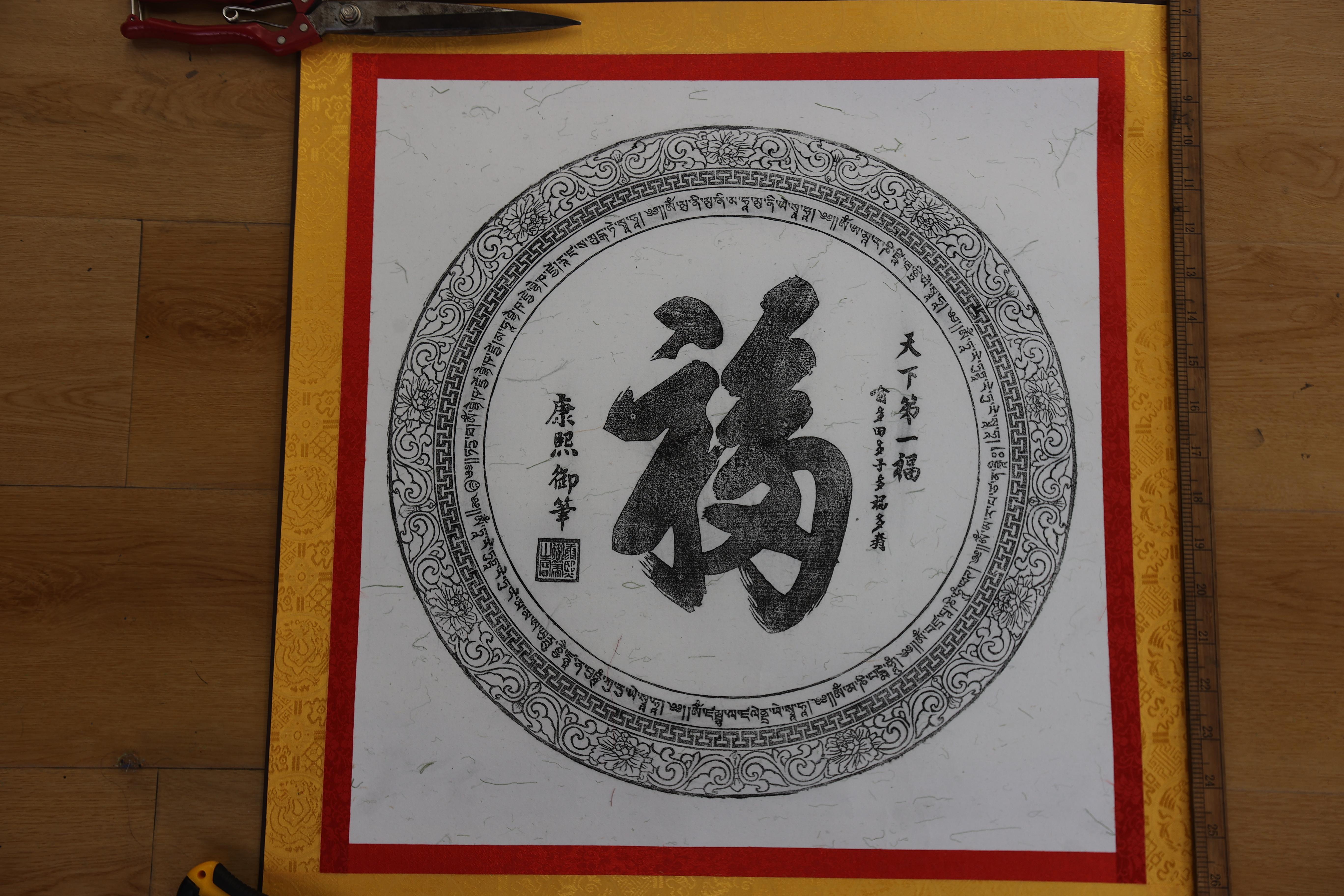

多杰的作品《福轮》把康熙书写的“福”字和藏文、藏式图案结合为一体。 王建深 摄

青海省黄南藏族自治州同仁市,藏语中称为“热贡”,意为“梦想成真的金色谷地”。它不仅是文化生态保护区、青海省惟一的国家级历史文化名城、国家AAAA级旅游景区,也是中国民间艺术之乡。“热贡艺术”除了蜚声中外的唐卡、堆绣、雕塑外,还有被列入第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录的同仁刻版印刷技艺。

家族第九代木刻传承人

和煦的阳光透过落地窗洒满屋子,窗前的艺人多杰正神情专注地忙碌着。刻、切、铲、凿、划各种娴熟的手法,让手中刻刀在木板上留下深深浅浅的印痕,木屑沿着凹槽堆砌。安静的房间里,雕刻的“吱吱”声格外清晰,独特的雕刻技艺散发出岁月的芬芳,把一幕幕历史经典、人物形象和现实场景定格在了木板上。

多杰是一位土族木雕师,1984年10月出生于同仁郭麻日村,是家族传统木刻技艺的第九代传承人。从2008年开始木刻雕版以来,多杰不用现代木雕机器,坚持传统手工木刻创作,已创作出《般若八千颂》《盛世经》等200余张木刻雕版,在热贡地区享有盛名。

同仁刻版印刷技艺产生于元代,经过几百年的发展,题材主要有经书、绘画图案、历史典籍,以及反映农事耕作、祭天地、节令习俗、六月会等内容的图案,是同仁地区农耕社会民俗以及藏传佛教文化的缩影,对研究藏族和土族的历史、宗教、文化、科学技术以及文明进程等具有重要的参考价值,被称为中国传统雕版印刷术的活化石。

“父亲的鼓励和教导给我以动力”

多杰的父亲桑杰于1932年出生于郭麻日村,自小受家传熏陶学习藏语及绘画、雕刻和印刷方面的知识技艺。17岁时,桑杰跟随夏吾达杰师傅学习雕版及绘画技艺,后又跟随更登谢热大师学习坛城技艺,跟随旦巴曲培大师学习时轮金刚立体坛城技艺,跟随叁木丹大师学习制作立体坛城。扎实而又较为系统的学习让他掌握了各类复杂的雕刻技艺,名声远播省内外,被认定为青海省一级民间工艺师。桑杰的雕刻作品有藏传佛教的梵文和藏文典籍经卷,还有各式各样的佛像、坛城、经咒、佛塔、法轮等,他为青海、甘肃、内蒙古等多地的知名寺院雕刻了立体坛城。

受父亲熏陶,多杰的心中悄悄种下了对木雕艺术热爱的种子。“我以前是画唐卡的,跟其他唐卡艺人一样,销路好、收入多。但看到父亲年岁越来越大,他精湛的木雕技艺后继无人,我觉得有责任把父亲的手艺传承下去,这门手艺不能中断。”强烈的使命感促使多杰从2008年开始,从市场上热门的唐卡转向比较冷清的木刻雕版。

因为有唐卡绘画功底,加上从小的耳濡目染,多杰进步特别快。“每次刻出来的作品父亲都要把关,父亲认可了才可以正式使用和出售。”从图案的设计、木材的选取、刻刀的使用、着墨的深浅等,多杰得到了父亲的悉心指导、倾囊相授。“父亲的鼓励和教导是我坚持的动力。”多杰说。

“这是我最满意的木刻雕版作品,我雕了一个多月才完成,这幅作品父亲也赞不绝口。”谈起眼前的作品《文殊师利菩萨》,多杰非常自豪。因为人物类作品是最难刻的,对人物表情、神态的刻画要求非常高。一般人通常在学习木刻七八年后才能把佛像刻好。这个作品的完成,标志着多杰系统掌握了复杂的木刻雕版技艺,正式出师。

木刻雕版的艺术长廊

跟随多杰的脚步,我们走进了他的祖居老宅,门口汉藏双语的“热贡艺术之家”标识赫然在目。穿过门廊,走进狭小的院落,一座古朴的土楼呈现在眼前。窗棂泛黄、椽梁龟裂、门扇斑驳凹凸,土木砖瓦古旧,让人仿佛置身百年之前。土楼中间的屋子被布置成了展厅,低矮昏暗的老屋里保持了土炕、锅灶等以前的生活用具,被烟火熏成古铜色的展柜上摆放着家族历代先祖用过的雕刻工具以及真言、经文、坛城、宗教人物等各类雕版。笔者虽然也见过现代雕版,但是看到这些被墨汁浸得乌黑、边角磨损、凝结着岁月精华和先辈匠心的雕版,还是特别亲切,让人无比激动,仿佛看到了老人们一刀一凿认真雕刻的场景。徜徉于这些雕版之间,仿佛走进了艺术的长廊。

首先映入眼帘的是一幅《福轮》雕版,雕刻了康熙皇帝御笔亲书的“天下第一福”。“福”字外围是一圈藏文和藏式的纹饰符号,这幅汉藏文合璧的精美雕版是汉藏文化深度交融的艺术呈现,有着别样的韵味和风采。

我们在一幅约60厘米高,40厘米宽的木刻雕版画前驻足。多杰介绍道:“这幅《十六罗汉》版画,是我们家族第五代传承人的作品。十六罗汉加上宗喀巴大师、四大天王等,有20多个人物。”除了神态各异的人物,在这幅雕版上祥云、花草、袈裟、衣襟、飘带、缨簪等各类元素齐备,错落纷呈,浑然一体。这样的作品,单是绘制轮廓造型和勾勒复杂多变的线条难度就很大了,更难以想象得有怎样的匠心才能把它们一刀刀刻出来。我们不禁为这位第五代木刻传承人的精湛技艺所折服。

除了木刻雕版,多杰也会制作立体木雕。在屋子左边,一座雍容精美、泛着亮光的木雕立体坛城格外引人注目。这座木雕坛城获得了中国商业联盟2023年度青海首届热贡非遗文化大众评选大赛一等奖。坛城的制作有手绘、铜铸、沙砌、木雕等多种方式,可以用平面或立体形式表现。“为了制作这座坛城,包括我和哥哥在内,四个人一共花了三个月时间。”多杰说道。三个月心无旁骛,锲而不舍,日夜营造,才有了这样精美的成果,的确令人叹服。

“再难也要坚持”

每个静谧的清晨,多杰都早早起床,沐手、煨桑,开始一天的木刻工作。傍晚时分,伴着太阳的余晖,多杰收起刻刀,和家人、朋友吃饭、聊天,然后休息。保证每天八到十小时的雕刻时间是多杰的日常。“选择在白天雕刻,是因为夜晚的灯光与白天的光线没法比,要是有一笔没有看清楚而雕错,整幅作品也就失败了。”多杰说。

木刻雕版是一门要求极高的艺术,天赋、技巧、情感、执着都不可或缺;木刻雕版也是一门综合性的艺术,需要较深的书法、绘画功底。多杰在家庭的木雕艺术氛围中得到熏染,展现了不俗的天赋。他自小就学习藏文书法和藏传佛教理论,常年坚持,练就了扎实的书法功底。绘画方面,则有多年的唐卡基础。此外,与直接绘制的唐卡相比,木刻雕版在设计好图案后,还必须反着雕刻上去,这样印出来的才是正的,这不仅需要技巧,也需要较高的空间想象能力。

制作雕版程序复杂,需要经过设计、制图、选材、切割、雕刻、修整、上漆、打磨等多道程序,还要求雕刻者熟练使用大斜刀、U型刀、小月刀等几十种刀具凿铲,在雕刻过程中要仔细、严谨。这些难关多杰都一个个闯过来了。良好的家庭教育、天赋加上勤奋,让他在木刻雕版上有了深厚的造诣。

“挑选合适的木材不是一件容易的事,虽然松木比较好买,但是比较软,容易开裂。网上购买木材也比较方便,我们却不敢轻易买,因为刻版对木材的要求非常高,但凡有个很小的缺陷,整幅作品就前功尽弃。我的刻版所用木材一般都用桦木,大多从四川甘孜藏族自治州购买,精挑细选,木纹要均匀有序。”多杰说。

常年的雕刻,他的手指上磨出了厚厚的老茧,还有裂口。“手指划伤、磨破出血是家常便饭,不过现在经验比较丰富,这种情况少多了。”多杰说得云淡风轻,我们却分明感受到了雕版艺人不同寻常的艰辛与付出。

艺术是一通百通的。除了书法、唐卡和木刻雕版外,多杰对于木雕、石雕,包括一些木工、建筑方面的活计也颇为精通,常常参与这些工作。

“前几年受疫情影响,木刻的订单不多,再加上复印和打印技术的普及,人们对木刻雕版的需求没有那么多了。为了让印出来的图案和文字更清晰,我制作的雕版刻痕比较深,制作起来比较费时。如此一来雕版成本比较高,竞争优势不大,这也使得我现在收入不太好。我们郭麻日村原来的木刻师转行做其他的也不少。虽然困难重重,但我会认真雕刻好每一幅雕版,不断提升自己的技艺,在制作精品上下功夫。既然选择了,就要坚持走下去。”对未来,他也充满信心:“在条件允许的时候,我会成立一家木刻雕版传承体验中心,为木雕爱好者提供研习、交流的场所,并招收一批徒弟,把木雕艺术发扬光大。”

多杰兄弟各有所长。大哥安拉扎西主攻雕刻坛城,技艺超群,获奖无数,是州级非物质文化遗产项目传统美术(坛城)代表性传承人。二哥更登达智安心做彩绘坛城,是热贡艺术省级代表性传承人。

说话间,多杰的两个孩子在院子里穿梭玩耍,他们好奇地歪着脑袋,跟在我们后面。“两个孩子心疼得很哟,这是木刻雕版的第十代传承人了。”我们摸了摸孩子的脸,笑着说道。

近年来,同仁市进一步加大了文旅产业的发展力度。就拿多杰家所在的郭麻日村来说,村里的古堡得到了很好的保护,今年,在这里举办了以音乐周、非遗、美食、艺术快闪、驻地创作、学术论坛为内容的乡村艺术节,让人们领略了古堡的魅力,激发了外地游客对这座原生态古堡的向往。

我们相信,在国家重视非遗传承发展的大背景下,同仁雕版印刷等古老的民间技艺,一定会绽放出时代的光彩。

编辑:刘海钧;