“凉面箭”,暖人心——我身边的民族团结进步故事①

图片均由本报记者李树婷手绘+AI辅助生成

“绿水青山的沙沟乡,远近着名字那么响亮。人勤地美的牛羊壮,像山洼洼里落下的凤凰。各民族团结的好地方,互帮互助日子儿越过着越旺……”

在海东市平安区,循着这曲满是乡土气的“花儿”,沿着202省道一路向南便能抵达沙沟回族乡。这“花儿”,是沙沟人编的。唱的是他们自己的庄子,更是各民族共生共乐的好日子。

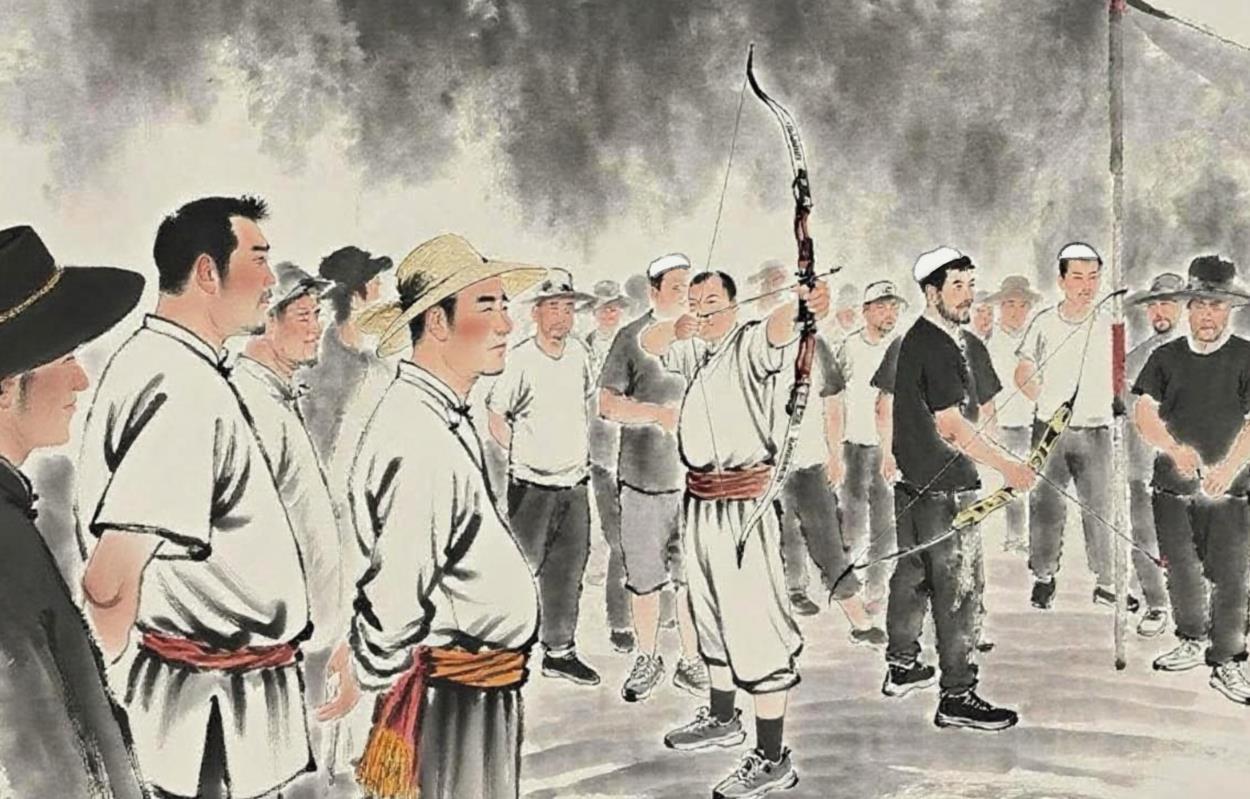

和河湟地区多数村庄一样,射箭是刻在沙沟人骨子里的老传统。早些年日子不宽裕,射箭比赛结束后,东道主总会留客人们吃碗凉面再走——一来二去,这满是烟火气的切磋,便有了个形象的名号:“凉面箭”。

今天的故事,就从这一碗面、一支箭说起……

最近几天,家住沙沟村的马延民忙得脚打后脑勺。在海北藏族自治州刚察县举办的2025第十届中国·青海国际民族传统射箭精英赛刚结束,又去黄南藏族自治州尖扎县参加了第八届“五彩神箭”国际民族传统射箭邀请赛。

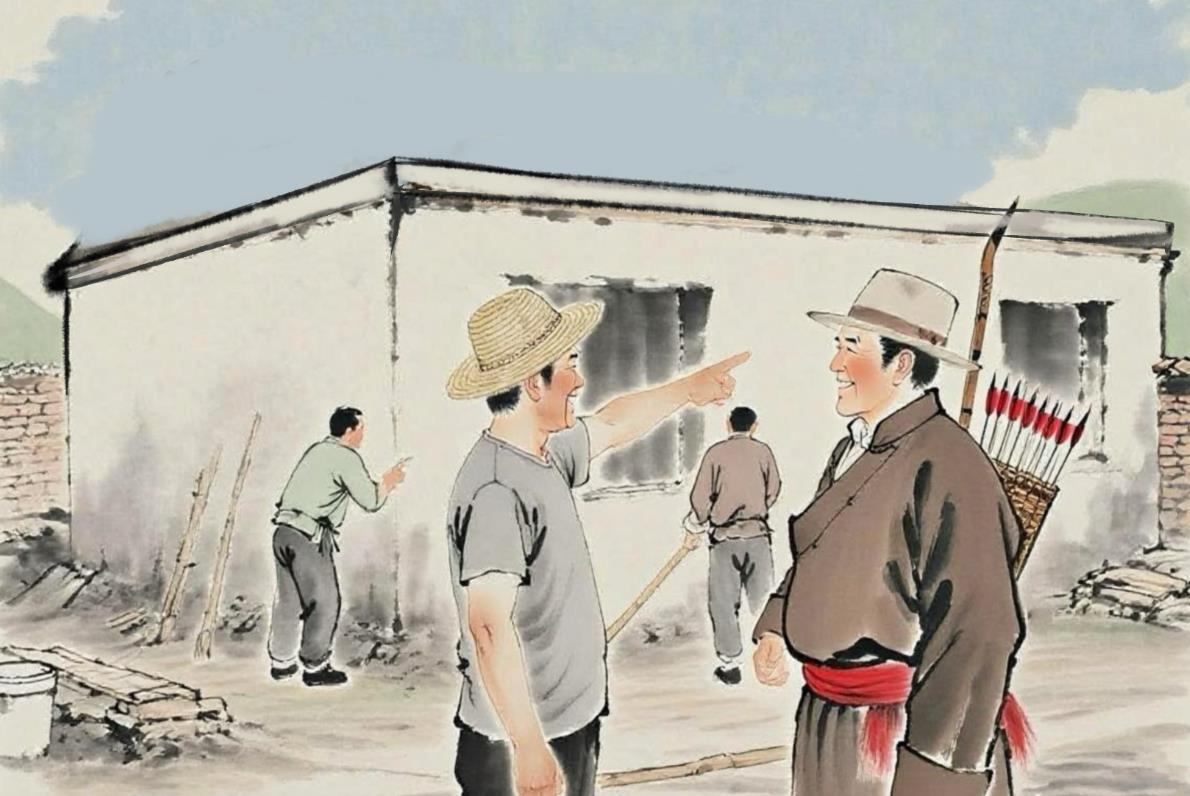

“25号还有一场,要去金银滩!”刚盖好的新房,东西都还没来得及归置,老马先将一座座射箭比赛的奖杯仔细摆进柜子最上面一层。

沙沟村是个地道的回族村,426户1862人靠着种地和外出务工过活。今年49岁的马延民是村里射箭协会的负责人。在他的印象中,家中的长辈都是射箭爱好者。

“打小就看爷爷、爸爸拉弓,这手艺跟种地一样,是一辈辈传下来的,农闲时总喜欢聚在一起比试比试。那些年,出门不像现在这么方便,即便这样,每年他们都会专程去乐都区南山的一些村子跟藏族同胞切磋。比完了,大家围坐在一起炒一盘洋芋、吃一碗凉面,畅快极了。”

在这样的家庭氛围中,马延民和村里的很多年轻人一样,也对射箭产生了浓厚的兴趣。2009年,村上成立了沙沟雄鹰射箭协会,有了正式的组织,这些爱好者被统一组织训练、安排比赛。十几年下来,新老队员几经更替,但有一点始终没变,那就是坚持使用传统牛角弓。

“现在协会有23名成员,虽然年龄从20多岁到70多岁不等,可手上的弓都是一辈辈传下来的,有些弓有160多年的历史。一来大家心里都有传承的想法;二来村上也有专门修理传统弓的手艺人。”

带着这份坚持,雄鹰射箭协会一直活跃在“凉面箭”的现场,个中变化,老马讲起来头头是道。

“早些年去脑山地区的一些村里比试,大家的思想观念还比较传统,一定要争出个输赢,那气氛相当激烈,可以说赛场如战场!”有个细节让马延民记忆犹新:上场前,两支比赛队伍都会给队员拍张合影,不是为了留念,而是避免出现中途换人等情况。“说白了,就是不够信任。”

跟其他村子相比,雄鹰射箭协会出去打比赛的次数多,经验足。面对这种情况,老马和成员们商量好,凡事多理解、多忍让。

“后面交流多了,陌生的对手成了熟络的朋友,你帮我打饭,我给你递水,微信里的问候比比赛通知还多。”

正说着,老马的手机响了。刚接通,一个爽朗的声音从电话那头传来。

“我们这儿的瓜果熟了,下来比一场啊,吃些瓜果!”

瞧这“凉面箭”,已经成了当地各族群众广交朋友的好由头。

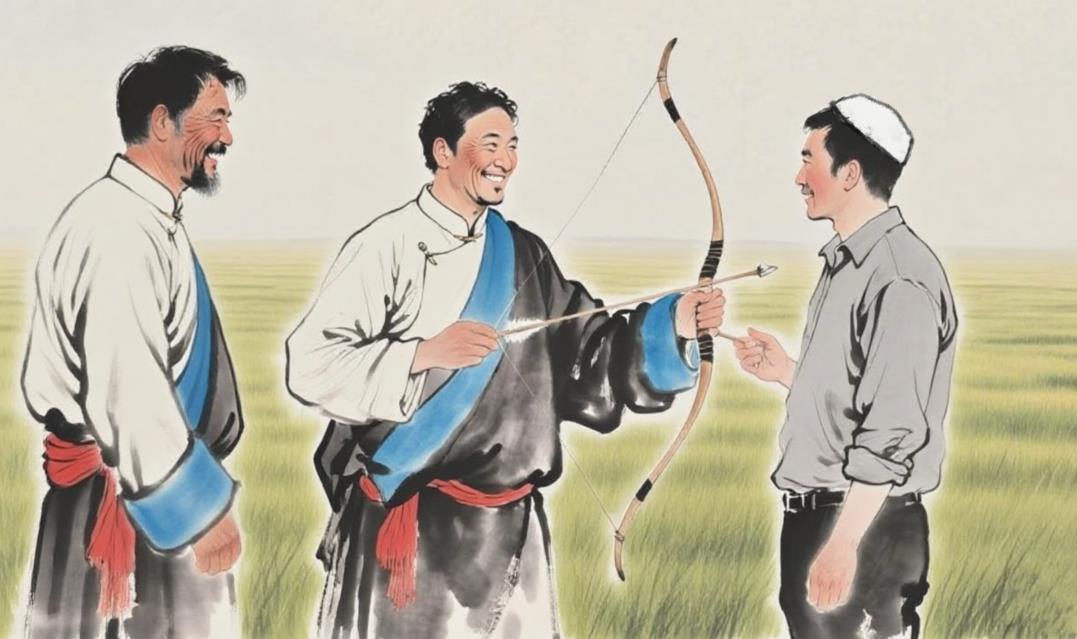

“谁说不是呢!我和老朱原来就是‘对摹子’(即比赛当中的对手)。”说这话的人叫徐生连,是侯家庄村的射箭爱好者。

虽然是个纯汉族村庄,可侯家庄村跟沙沟村一样,村里也有射箭的传统。就拿70多岁的徐生连来说,20岁出头开始握弓拿箭,这一比,就是50年。

“要说这‘凉面箭’,我是亲历者。”徐生连清楚地记得,年轻时,农闲那几个月,自己总跟村上的射箭队出去比试。“那会儿经济条件比不上现在,但不管是回族村还是藏族村,比完赛都要留我们吃饭。”

徐生连眯着眼回忆,“当年最常吃的就是凉面。就着一筷子洋芋,舒坦劲儿‘漫’过全身。汉族的小调、回族的 ‘花儿’混着藏族的民歌飘出来,谁也不觉得生分,就像在自家院子里那般热闹。”

时光飞逝。当年的青葱少年已经两鬓斑白,可“凉面箭”的场子越办越勤,村里人的关系也跟着越来越近。

“早些年上、下庄子的人在路上碰到,就‘嗯啊’打个招呼,话都不多说。现在见了面,能拉着胳膊唠半天家常,谁家有事,邻里都主动搭把手。”徐生连说得真切,而让他最记挂的,是通过射箭认识的“对摹子”老朱。

老朱是乐都区下营乡白土庄村人,五六年前和徐生连在比试“凉面箭”时相识。

“他可是个好箭手,一开始就是请教些技巧,后来聊着聊着,发现兴趣、脾气都合得来。现在跟亲戚似的,你给我打个电话,我给你捎点东西。几天不联系,这心里空落落的。”徐生连说着,指了指微信里的聊天记录。两位老人言语间,满是对这份友谊的珍视。

侯家庄村往南5公里,便是牙扎村。在这个藏汉混居的村庄里,藏族同胞占多数,村里的“桑杰曼拉节”是海东市第三批非物质文化遗产。每到节日,整个村庄都热闹起来。

“活动当天,民俗射箭是重头戏。我们身着民族服装,在节奏欢快的传统射箭开场舞中开始比赛。”这个话题,让村民嘉欢杰有些感慨。

上世纪80年代,牙扎村就成立了射箭队,年轻的嘉欢杰跟其他队员一起跑了不少地方,认识了不少朋友。四五年前,民和回族土族自治县的一个藏族村应邀来牙扎村比赛。开场前,伴随着一阵欢快的锣鼓声,对方的一段传统藏族歌舞表演,让牙扎人开了眼界。

“他们一开场就边唱边跳,完全是老一辈留下来的那种表演形式。我们当时还是用音响伴奏,看似现代,一对比显得特别单薄。”认识到不足后,一场革新就此展开。“我们向他们学习,重新排练了传统舞蹈。自弹自唱也好,边唱边跳也罢,这新排的节目,不仅成了射箭比赛的固定开场,还‘演进了’传统节日,成了我们牙扎村的‘新名片’。”

而“凉面箭”带来的变化,远不止这些。以箭为媒,喜结连理者有之,帮扶发展者有之,发家致富者有之。

不信?接着往下听。

“坦白说,没走出去那些年,我们的观念还是太保守,总觉得守着家里那一亩三分地,饿不死。可去了别的村一看,啧啧啧,差距一目了然。”这家的新房、那户的新车,就连屋里的新火炉都成了嘉欢杰和队友们比赛结束后关注的焦点。

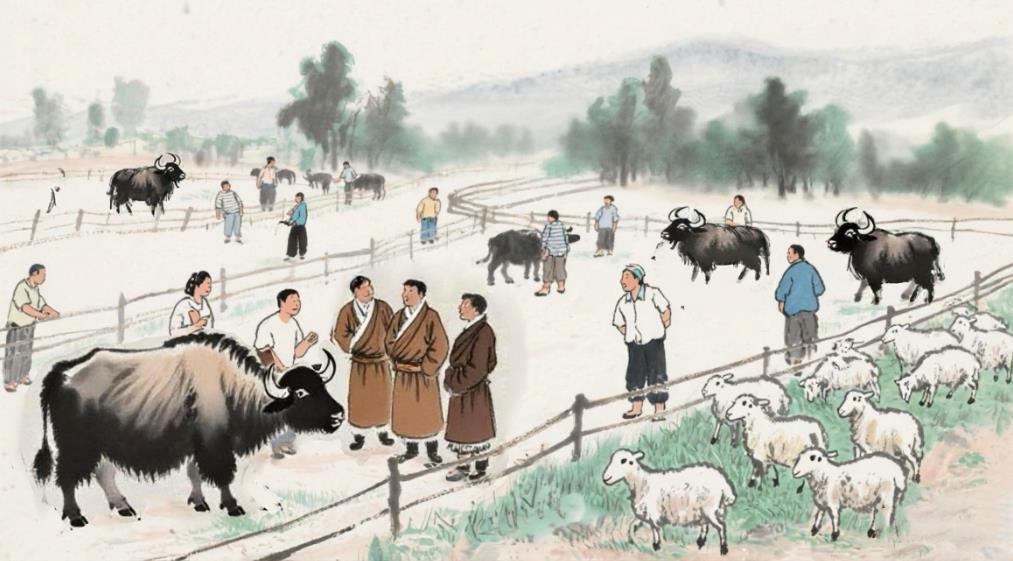

队员苏东曲是最先“嗅到商机”的人。在乐都区瞿昙镇比赛时,他见当地村民的牛羊养得壮实,端着凉面就凑到人家跟前请教:“我家也养了几头牛,咋就没你家的长得好?”

对方也不藏私,一五一十讲得明明白白。几番交流下来,苏东曲深受启发结合学来的现代养殖技术,回家搞起了牛羊育肥。几年下来,存栏量就从几头增加到了上百头,成了村里的养殖能手。

队员黄端智也曾是“不愿出门”的人,可看到尖扎县的老乡靠着外出务工挣了钱,自己动了心。他先去果洛藏族自治州开了两年出租车,攒下积蓄后回平安当起了包工头,不仅自己盖了新房,还带着村里十几位老乡一起干活——如今,跟着他出去的人,不少也买了车、盖了房,日子越过越有奔头。

手记

凉面里的“团结味”

本报记者 咸文静

故事讲到这里,我才发现,这是一次轻松愉快却又值得回味的采访。没有冗长的汇报、刻意的宣讲,仿佛吃了一碗“故事里待客”的凉面,清爽里带着熨帖的暖,越回味越有味道。就像文中,“民族团结”四个字虽未高频出现,可归根结底,不管是爱射箭的老马还是交到好朋友的徐生连、心系家乡发展的嘉欢杰,每个人都在讲这个理儿。

在沙沟乡,“凉面箭”早已超越了射箭比赛的本身含义,成为各民族广泛交往交流交融的“纽带”。记得在老马新房的客厅里,虽然很多东西都没来得及收拾,可奖牌、奖杯却都已摆放妥当。打开手机相册,随手一翻就是比赛的场景。从两队赛前合影防换人的紧绷,到后来微信里喊着“来吃瓜果”的热络,变化就藏在一碗碗凉面、一次次比赛里。讲到这些事情,老马的笑容比奖杯还亮——那不是赛场夺魁的得意,是“朋友记挂着”的踏实。

对于徐生连老人来说,采访是件新鲜事,他不知道怎么表达自己对于民族团结的认识,可提起自己的老朋友,却有一肚子话要说。打开微信,两人的对话中,满屏都是家常。

在嘉欢杰这里,“凉面箭”带来的变化更具体了。新认识的朋友、新编排的节目、新发展的产业……桩桩件件,都是“凉面箭”“做媒”。年复一年,它串联起不同民族的情感,凝聚起乡村发展的力量,生动诠释了“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”的深刻内涵。

讲完这个故事,我想“民族团结”这四个字,从来都不是写在墙上的标语。它是老马美好的回忆,是徐生连和老朱微信里的家常,是苏东曲牛圈里壮实的牛羊。写到这里,脑海里不禁浮现出这样一幅画面:不同民族的射手齐聚赛场,箭射出去的方向,是写满丰收的田野,是牛羊满圈的牧场,是新房林立的村庄。

我知道,沙沟乡的故事还没讲完——可能明天又有哪个村喊着“来比箭吃瓜果”,后天就有年轻人成为射箭队的一员,那首“花儿”,会随着一张张拉开的弓,在河湟谷地的绿水青山间,唱得更响、传得更远。

编辑:刘海钧;